2010年03月14日 17時51分

名古屋市営地下鉄 名城線・八事日赤駅。

この駅は中京テレビの最寄り駅で

駅名看板の下に、

このように『チュウキョ~くん』付きの

「中京テレビ前」が掲示されています。

勿論、有料の広告であり、

例えばお隣の「八事」駅は

『中京大学前』と掲示されています。

続く。

名古屋市営地下鉄 名城線・八事日赤駅。

この駅は中京テレビの最寄り駅で

駅名看板の下に、

このように『チュウキョ~くん』付きの

「中京テレビ前」が掲示されています。

勿論、有料の広告であり、

例えばお隣の「八事」駅は

『中京大学前』と掲示されています。

続く。

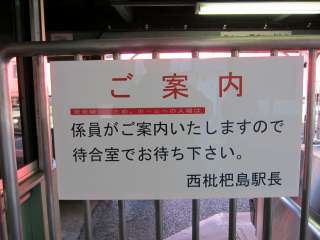

名鉄・西枇杷島駅。

駅員はいないのですが

写真のような『驚き』の説明が。

駅員はいないが、「係員はいる」ということです。

実際に、停車する電車が来るまで

ホームに入れず、

到着直前に確かに係員の方の誘導で

ホームに向かいました。

通過電車も多いことから

『駅員』として乗客への切符販売などの

サービスを行うことより

「安全対策」を優先させているということでしょうか?

私は無人駅でありながら、

乗客への対応をする係員のいる駅を

初めて知りました。

どなたか他にご存知の駅があれば教えてください。

一度、行ってみたいと思っています。

名鉄・西枇杷島駅は

元は準急電車も止まる駅でしたが

今では30分に1本しか止まらない

無人駅です。

※ラッシュ時はもう少し多いですが…。

駅舎も「蔵」風で風情があります。

続く。

たまたま名鉄の西枇杷島駅を

利用しました。

ホームが狭いのは見ていただいたとおりです。

通過電車がある時にホームにいるのは正直、

迫力があるのを通り越します。

続く。

昭和44年の撮影。

京阪四条駅の地上時代です。

繁華街の真っ只中の駅で

名古屋で言えば「栄」の近く、

松坂屋とパルコの間の地上に駅があり、

南大津通りに踏切があるといった

ところでしょうか?

京阪2000系。

私はそのデザイン・色が好きでした。

写真にはありませんが、

まだ昇圧前の600V時代で、

京都市電との平面交差もあって

一日いても飽きない駅でした。

報道ステーションを見ながら

このブログを書いています。

金沢駅を、先ほど急行「能登」が出発し、

今、特急「北陸」が出発していきました。

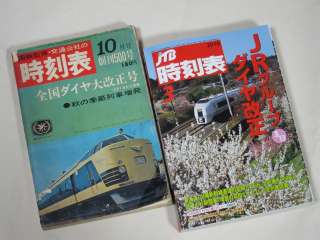

何度も繰り返されてきたダイヤ改正。

最近は、やむを得ないとはいえ

寂しい改正が多すぎます。

写真左側は、1967年(昭和42年)10月号。

世界で初めてのオール寝台電車「月光」が

登場したダイヤ改正号です。

中央本線(西線)にも高山本線にも

特急は走っておらず、

「速達」「便利」が進化していた時代で

毎回のダイヤ改正をワクワクしながら待っていたと

思い出されます。

※この号は創刊500号。

それまでより一回り大きい

B5版の大きさになったトピックな号です。

昭和44年10月26日に撮影の

京福電車嵐山線。

今は見られないポール集電時代の一枚です。

昭和50年にこのポール集電は廃止となったのですが

日本で一番ポールが似合う線だっただけに

個人的には嵐電だけは

このままにしておいてほしかったと

真剣に思っています。

D51934牽引荷物列車、加太駅出発。

加太越えに向かうため

精一杯のスタートダッシュです。

この加太越えに挑むD51達は

山線用に大型集煙装置に重油タンクを乗せた

重装備仕様と聞いていました。

当時は事の重大さを

あまりわかっていませんでしたが…。

ところで、たった1日でこれだけの本数の列車を

しかも日の短い冬に

名古屋から無理しない範囲で

撮影できたのはやはりよき時代だったと

いうことでしょうか?

関西本線柘植駅のD51牽引の貨物、

亀山方面への出発。

関西本線と草津線のジャンクションである

この駅は一日中、忙しい駅でした。

旅客列車の本数はともかく貨物の本数が多く、

亀山から柘植に向かっての25パーミル勾配を

乗り越えるために必要な後補機のみならず

坂を下る貨物にも後補機がついたため

その連結、解結があったためです。

ところで「坂を下る」貨物も

柘植駅出発では良い「煙」をはいていました。

また駅の構内は賑やかでしたが、

駅前は静かだったと記憶しています。

前に同じく、昭和46年1月15日の撮影。

関西本線加太~柘植間。

成人の日がまだ1月15日に固定されていた

時代の話です。

蒸気の終焉がもう目の前に近づいていた頃ですが

あまり人(撮り鉄さん)とも合わず、

友人と静かに撮影をしていたことを

覚えています。

当時、撮影で出かけた時の最大の課題は

食料・飲料の調達です。

自動販売機にお茶がまだ無い時代で、

当然ペットボトルは無く

水筒を持ち歩いていたと

記憶しています。