2010年04月16日 18時35分

ダージリン鉄道TINDHARIA駅に

12時6分に到着しました。

標高約860メートル。

出発してからすでに700メートル以上

上った計算です。

(参考までにシリグリの標高は、399フィート)

ここで6分間停車。

動き出して2時間半。

狭い車内(2等車は椅子も狭い)に

疲れたお客さんが三々五々降りてきました。

ダージリン鉄道TINDHARIA駅に

12時6分に到着しました。

標高約860メートル。

出発してからすでに700メートル以上

上った計算です。

(参考までにシリグリの標高は、399フィート)

ここで6分間停車。

動き出して2時間半。

狭い車内(2等車は椅子も狭い)に

疲れたお客さんが三々五々降りてきました。

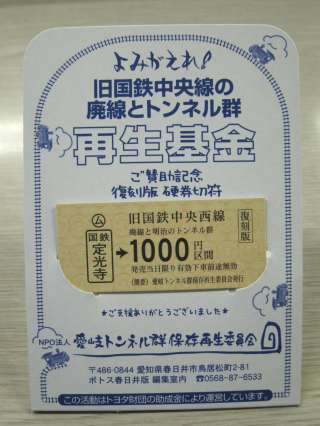

NPO法人「愛岐トンネル群保存再生委員会」では

産業遺産としての

トンネルの保全のため、募金を募っています。

現在、380万円の寄付が寄せられていますが

目標の1500万円にはまだまだ届きません。

なぜ募金活動か?

実は、春日井市にあるトンネル群は

民有地であり、今回もそうですが

所有者の了解を得て

歩道の整備も含めた保全活動を行っています。

※普段は施錠され、立ち入りはできません。

行けばいつでも見られるわけではありません。

会では、その土地を買い取り、

歩道を更に整備して公開することを目標にしています。

所有者も趣旨を理解し、買い取りの時期を

待っている状況と聞きました。

賛助金は1口1000円。

領収書は写真の『硬券』です。

相当に「鉄」っぽいですが、

実質は市民運動になっています。

スイッチバックの転轍作業です。

自動でもスプリング式でもない

手動のポイントです。

今や日本では、側線でしか見られない

ですかね?

この写真は、その合間に運転士さんが

何か作業(点検?)をしていたようでしたので

一枚頂きました。

ここで結構停車していました。

私は、世界遺産に乗っているだけで満足で

「旅」の時間にとらわれていないのでOKでしたが

『次の予定』のある方に

ダージリン鉄道は

絶対に勧められません。

こちらは、旧・隠山第二トンネル。

レンガが7層にも渡っているのが

写真で確認できますでしょうか?

昨日の5層積みでも、

十分に大変な工事だったようですが

ここはそれを上回る難工事であっただろうと

推測される証明です。

山側からの圧力が非常に強く、

片や川側からの圧力はさほどではない場合、

110年前の工事技術では

こうしてレンガの層を厚くすることで

しのいだようです。

この日の愛岐トンネル群見学会で、

「廃線鉄」ではない私も

思わず、先人たちの努力と汗の結晶を

見て回ることの面白さを知りました。

今回は、見学会のほんの一端を紹介しましたが

「愛岐トンネル群保存再生委員会」では、

定期的に見学会を開催しており、

そこで是非、話しを聞いてみてください。

昨日のラントン駅の手前位から

上り坂が続き、

いよいよスイッチバックやループの区間に

入ります。

詳細な沿線図を持たずに乗車してしまい

「おっ」と思って、あわてて撮影しました。

●行き当たりばったりな「乗り鉄」です。

●因みに、私のトランクなどの大きな荷物は

車内への持込ではなく

チャーターした車で運んでおり

沿線図はその中に入れっぱなしでした。

実は、車の方が当たり前ですが

圧倒的に早いです。

また、列車内にトランクを持ち込めるほどの

スペースは存在しません。

「確か、沿線図にスイッチバックの位置や

ループのある位置が記してあったなあ」と

思い出し、改めて見直して

「残念!」な思いをしました。

※沿線図は、ダージリン鉄道のHPで

ゲットできます。

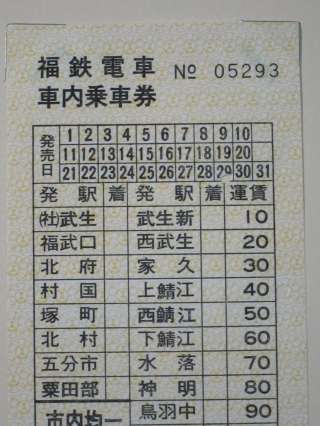

ソフトバンク「お父さん犬」のCMが、

福井鉄道の駅で撮影されたことは

放送を見てお気づきの方も

多かったと思います。

新聞記事で、

その「お父さん役の犬」のぬいぐるみが、

ソフトバンクから福井鉄道に提供され、

撮影された福武線「北府(きたご)」駅の

名誉駅長に就任し、

まずは、越前武生駅でお客さんを

出迎えることになったのを知りました。

ところが私は

その「北府」の名前に違和感を覚えました。

写真は、私が昭和53年9月29日に

福井鉄道を乗りつぶした際の

車内乗車券です。

ここにも「北府」の駅名が。

(社)武生/粟田部の間にあるということは

南越線。(昭和56年に廃線)

何と、この3月25日に、

「西武生」駅が改名されたことが

分かったのですが、でも何で場所も違う

「昔の名前」になったのかな?

(読み方も「きたごう」だったような…)

写真は、旧中央線で定光寺駅を出て直ぐ、

全長76メートルの

「玉野第三トンネル」の入り口の

レンガ積みです。

レンガが5層になっているのが

分かっていただけるでしょうか?

この5層は、入り口だけではなく

トンネル全体にわたっていて

このレンガで、トンネルを支えていたそうです。

もっと地盤が良いところでは

3層のレンガ積みもあるそうで

この庄内川沿いの線路の建設が

如何に難工事だったのかの

証だそうです。

10時45分「ラントン」駅到着。

「Rangtong」と書きます。

ここでも5分ほど停車。

駅舎に時刻表が貼り出されているので

確かめようと思えば

遅れているのかどうかは分かるのですが

それを確かめても大きな問題ではなさそうでした。

写真は車内からですが、

駅舎に向かって側線があるので

昔は、ここで列車交換を

行っていたのではと推察されます。

乗り降りするお客はゼロでした。

4月11日の「愛岐トンネル群見学会」の帰り、

定光寺駅から16時16分発

3648Mに乗りました。

その電車の中の一こま。

車内の一角を仕切った荷物室です。

以前見たことはある光景ですが

最近は、いつ見たのか思い出せませんでした。

でも、その時は「ご迷惑…」という

文字は無かったかも?

車掌さんの足元の袋には

「木曽福島⇔金山」と書かれており

車掌さんに聞いたところ

駅間の連絡便とのことでした。

因みに足の見えている車掌さんは

この荷物の担当で、

客扱いは、よく見れば

写っている車掌室の中の方が

やっていました。

午前10時過ぎ、

乗車して最初の駅に到着。

多分、スクナとでも

読むのでしょうか?

「SUKNA」と書きます。

1面1線の小さな駅でした。

※側線を除く。

シリグリジャンクションの

次の駅とあって、標高もまだ

ほとんど稼いでおらず周りは

農村の風情でした。