2010年11月10日 17時58分

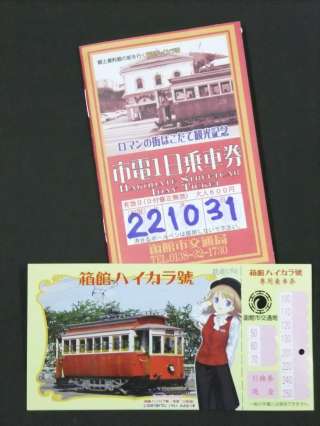

こちらが「箱館ハイカラ號」の車掌さんです。

(ブログへのUPの承諾を得て掲載しています)

今時、車掌さんが乗っている市電は

広島電鉄のグリーンムーバー他あることはありますが

極めて希少価値が高い存在です。

そんなことはさておきこの車掌さん、結構大変そうです。

まあ揺れる車内の立ち仕事というのは当然のこととして、

1)乗客が乗ると全員に下車停留所を聞いて、乗車券の発行。

函館市電の乗車料金は『対キロ区間制』のため

当然の事ながら均一制に比べ発券に手間がかかる。

また観光客が多いのでその点も要注意。

2)案内放送は全て地声。

3)降車ボタンが無いため、乗客が下車する停留所を

一応覚えていると見受けられた。

4)運転士さん側の出入り口は乗車専用で

車掌さん側が下車専用のため、

下車終了時には合図を運転士さんに送る。

5)途中の停留所で下車する人がいない場合は

その旨の合図を運転士さんに送る。

6)観光客との記念写真撮影。

※乗客のかなりの人が、この写真の様な単独ではなく

一緒に写っていました。

『函館へようこそ』のプレートは車内に用意してあり

必ずそれを持って記念写真に写っていました。

まるで「函館」の観光大使ですね。

7)函館市内の観光案内。

乗客から市電を降りてからの経路や、

電車の時刻等の質問にも対応していました。

何もなれけば、車内と運転台を仕切る扉は閉まっているので

吹きさらしの今写っている場所にいるのですが、

乗客が少し動くだけで「用事があるのかな」と

直ぐに扉を開けるなどの反応をしていました。

※地厚のコートを着ていますが、それがなければ

10月であってもとても耐えられません。

運転士さんも同様にコートを着ていました。

参考までに私の“萌え”ポイントは、

昔ながらの『車掌鞄(かばん)』でした。