2010年12月16日 18時05分

つい先日、名古屋市営地下鉄桜通線の新型車両「6050形」の

第3編成に乗りました。

そこで、「えっ?何これ?」。

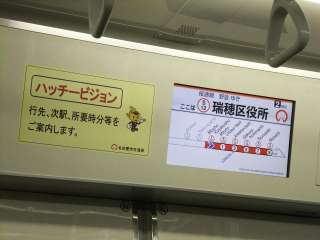

「ハッチービジョン」何て聞いたことがないぞ。

早速、名古屋市交通局のHPで確認。

12月1日付けの「報道発表資料」の中に

『…ハッチービジョン…』がありました。

この「ハッチービジョン」を既にご覧になった方も

いらっしゃるかとは思いますが、報道資料には

●行き先表示(漢字・ひらがな・英語)

●次駅案内(漢字・ひらがな・英語)

●扉の開案内 ●駅設備案内 ●所要時分案内

●乗換案内 ●交通局からのお知らせ ●マナー案内

が表示されるとあり、私もその内容を確認しております。

ところで私が最初にこれを見た時、

6050形の第1編成には無かった記憶があり

一方で第2編成にあったかどうかの確信が持てず

それでもやっと第1編成に無く、第2編成にあることを

確認できたので今日、UPすることにしました。

名古屋市交通局の資料によれば

『平成22年12月以降に、新たに導入する(中略)編成に

設置…』とあったので、第1編成に無かったのも

“むべなるかな”でした。

このビジョンだけではなく、桜通線から当面目が離せません。