2011年02月18日 18時07分

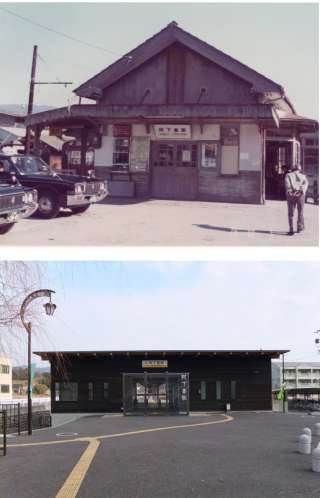

「阿下喜駅」停車中の『272+147+172』です。

「西桑名駅」発11:20の電車は、「楚原駅」を出た後、

『土木学会選奨土木遺産』である

“ねじり橋”と“めがね橋”の2つの橋を渡り、

「阿下喜駅」に定刻の12:20到着。

途中、時速25キロの制限も見受けられるなど、

762ミリの軌道であっても“急なカーブ”が散見され、

駅以外では停車しない『鉄道』の良さが生かしきれているとは思えない

北勢線であることを改めて認識しました。

存続に向けて、鉄道会社+地元のタッグが組まれていますが、

このスピードのレベルでは、

決して“明るい”とは言い難いと感じたのもウソではありません。

ところで“ねじり橋”と“めがね橋”の2つの橋がそんなに価値があるとは、

今回、三岐鉄道のHPで確認するまで知りませんでした。

ここのところ、『産業遺産』として鉄道施設を見直す傾向が

あると感じていますが、

「鉄道」の世界が広がっているというか、

認められるのは嬉しい限りですね。

さて、北勢線の手前に何やら怪しい線路とターンテーブルがありますが、

「軽便鉄道博物館」の線路で、次回の公開日は『2月20日』、

その次は『3月6日』となっていました。

(原則、第1、第3日曜日での公開のように見受けられました)

一風変わった線路レイアウトもあるので、

開館日の再訪を『いずれ・・・』と思いつつこの駅を後にしました。