2011年04月20日 18時21分

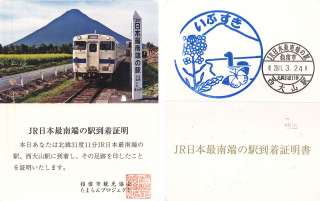

「西大山」に初めて降り立った話しのついでです。

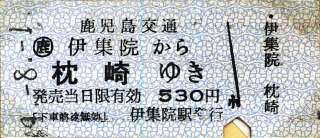

昭和49年8月1日、この日私は鹿児島県の薩摩半島を鹿児島交通

枕崎線~国鉄指宿枕崎線の順路で一周しました。

7月30日、名古屋を16:30発403M急行「比叡2号」で出発。

京都発19:56の203レ急行「天草」(京都発熊本行)に乗り継ぎ

小倉着6:54(7月30日)で九州入り。

筑肥線、豊肥本線等に乗って7月31日、

門司港発21:40の101レ急行「かいもん5号」

(門司港発西鹿児島行)で伊集院着5:29。

ここで写真の鹿児島交通の乗車券を購入し、

始発の伊集院発5:40に乗車し、枕崎を目指しました。

当時、日本交通公社の時刻表では「鹿児島交通」とはあったものの

線名の『枕崎線』の表記はありませんでした。

この「枕崎線」の線名は、昭和57年度運輸省鉄道監督局監修

「民鉄要覧」にも記載のあるとおり、正式には「枕崎線」なのですが、

地元も含め一般的には「南薩線」で通っていたと記憶しております。

●今回、参考にさせていただいた『ネコパブリッシング』の

RM LIBRARY108・109も「鹿児島交通南薩線」となっています。

●実は、私もてっきり「南薩線」が正式な線名と思っていたのですが、

昭和57年度の「民鉄要覧」を見てビックリしました。

まあ部分開業した大正3年から、全通後の昭和39年まで

「南薩鉄道」だったことからの流れでしょうし、

敢えて「枕崎線」と言っても、地元でも知らない人が多いでしょうから

私の心の“線名”はやはり『南薩線』です。

※鹿児島交通南薩線は、昭和59年3月17日に廃線となった。