2011年04月10日 18時07分

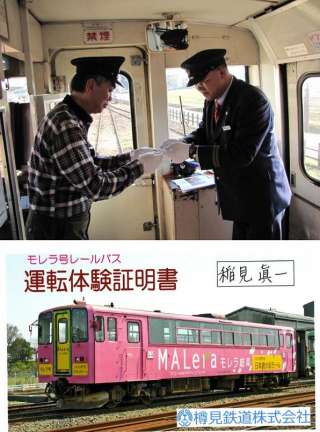

今回に全員に配布された、一人一人の名前入りオリジナル名札です。

初回はご覧の“銀縁”ですが2回目は“金縁”に昇格するそうです。

「運転体験講習会」の会費に含まれていると分かってはいるものの

何とも「鉄」心をくすぐるアイデアですね。これを付けて運転していると、

まるで“本物”の運転士気分です。

ところで中京テレビの「幸せの黄色い仔犬」という番組では、

この「運転体験講習会」を事前に取材しており、

“石塚英彦”さん、“misono”さんの2人が実際に「モレラ号」を

運転しています。

※3月26日の放送「石塚幸せ観光社~ in 岐阜・大垣」のコーナーで紹介。

その取材の際、2人とも初めての運転体験に大興奮だったそうですが、

形に残る“記念”ということでは、この『名札』に大受けだったそうです。

2人とも「鉄」ではないのですが、“ツボ”は同じなんですね。

(単一乾電池のこと)

「鉄」話しではないですが、量販店でやっと「単一乾電池」を

見かけるようになりました。(水もですが…)

実は、我が家では毎日必ず「単一乾電池」を使っている場所があります。

それはキッチンのコンロです。点火用なのですが、

いくら電気があり、ガスが来ていても「点火用電池」がなければ

ただの“大きな置物”でしかありません。

備えとしての「単一乾電池」2本は常に家にあるのですが、

もしもこの2本が無ければ何とも不安な日々でしょう。

まあ、被災地の状況に比べれば何とも贅沢な不安ですが…。

やはり、日頃の備えが大切と改めて感じています。