2011年05月06日 23時50分

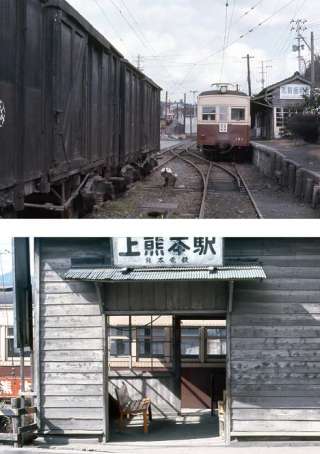

「北熊本駅」の駅舎をホーム側から眺めてみました。

さて、この写真は昭和でしょうか?平成でしょうか?

多分、どちらも正解ではないでしょうか?

まるでここだけ時間が止まっているようです。

正解は言うまでもなく“平成”で、駅舎の左隅にある「駅名看板」の下にある

『時刻表』が明らかに平成のものだからです。

但し、この写真でその判別は難しいと思います。

(だったら書くべきではないですね・・・)

ところで皆さんはどんな時にカメラのシャッターを押しますか?

私の場合、「気が向いた時」というしかないのですが、

デジカメに変わってからは、メモ代わりに押すことも多くなりました。

(前にも一度この話しは書いていますが…)

この写真の場合、何の変哲もない駅舎の写真なのですが、

「うぐいす色」(少し違うかも知れませんがご容赦を)に塗られた

柱が美しいと思い、シャッターを押しました。

“記録写真”的なモノではなく“記憶写真”と言う感覚です。

ちょっと目に付いた様々なシーンを取り敢えず「後先」考えずに撮れるのは

デジカメの良さです。また、最近のデジカメは画質も格段にUPし、

私が普段使用している“典型的”な『コンデジ』でも、

先に書いた『時刻表』の数字までは読み取れませんが、

それが『時刻表』であることは分かります。

“記憶写真”に話しを戻しますが、柱の色は塗り直されてから

「幾年が経ったのだろう」と感じさせるものの、

「塗り直される前は如何にあったであろう」とか、

そもそも「開業時はどうであっただろう」と思いを馳せるのも、

こうした写真を撮る楽しみに…、私はしています。