2011年12月11日 18時42分

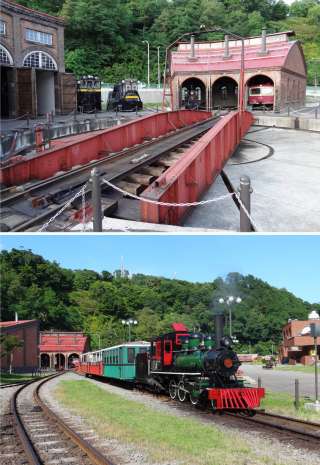

最終のアイアンホース号が「中央」停車場に到着した直後、

私は重要文化財の「機関車庫」と「転車台」を、最後にしっかりと

目に焼き付けてからこの博物館にお別れしようと、とりあえず転車台に

向かっていたところ、アイアンホース号が客車から切り離され、

転車台に向かって走り始めました。

「ひょっとしたら、機関車庫に戻るのでは?」と思っていたら正に

その通りでした。

15:49、アイアンホース号は“重要文化財”の転車台に徐に入線。

(上段写真)

そして15:51、“本線”と繋がる形だった「転車台」の線路は、

同じく“重要文化財”の「機関車庫」との線路に繋がりました。

(中段写真)

15:52、アイアンホース号はこうして機関車庫に戻り、無事車庫に

収まりました。(下段写真)

実はこの光景を見たのは私にとっては単なる偶然で、入館して直ぐに

この「機関車庫」の中や「転車台」の周りに展示されている車両を

見学しており、最後にもう一度「機関車庫」と「転車台」をちゃんと

見ておこう等と考えなかったら、きっと出会えなかったものです。

言い換えると、アイアンホース号の最終便に乗車し、その後少しの時間

待っていれば、この光景に出会える可能性が高い(確認していないので

絶対とは言い切れませんが…)ということです。

この段階で、殆どの乗客は立ち去っており、ほんの数人がここにいただけで、

「鉄」趣味の方らしき姿は見かけませんでした。

こうして私は一寸どころか相当に得した気分で「小樽市総合博物館」を

後にしました。(帰りは小樽駅までバスに乗りました。約10分でした)