2012年03月11日 16時58分

平成23年3月11日(金)の東日本大震災から1年が経ちました。

インフラの一つであるはずの鉄道は、未だそのネットワークを復活させる目処がたっていません。

私は震災後に被災地に足を踏み入れておらず、今回の震災に対しての自身の考えをこのブログで語る言葉を今は持ちません。勿論、様々な視点からその実態を伝えるメディアからの情報はあるものの、自分の目で確かめ、そこで暮らす人々の言葉を噛みしめてこそ、人に伝える自分の言葉を持ちうると思っています。

それでもやはり今日と言う日に一言だけ・・・。

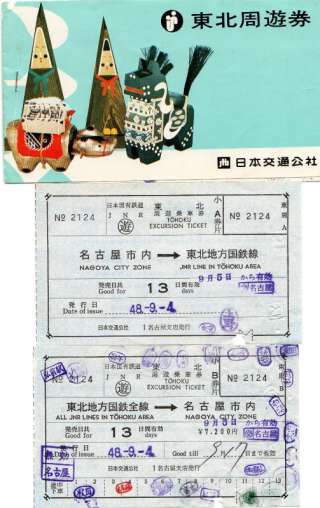

私が東北地方に初めて足を踏み入れたのは昭和48年9月7日でした。(名古屋を出発したのは9月5日)

当時、国鉄には名古屋発で13日間、東北地区の国鉄(国鉄バスを含む)乗り放題の東北周遊券(均一周遊券)があり、それを利用しての大学夏休みの“観光”旅行でした。

その頃の東北地方の鉄道は、今の秋田内陸縦貫鉄道である「鷹ノ巣」~「角館」間は全通しておらず、また宮城県・岩手県の太平洋岸を繋ぐルートも“線”ではなく、“鉄道ネットワーク”とは言い難い状況でした。そんな不完全な状況ながら、バスも繋いでの“インフラ”は一応成立していたことからこの周遊券は存在しえたと思っています。

もしもこの『東北周遊券』が今もあったとして、それをフルに活用できる日はいつかくるのでしょうか?それとも・・・。

この東北周遊券の裏面には地図があります。

“復興”とは地図を作り直すことではないかとも思っています。

今日は1個人の考えと言うことでお許し下さい。