2012年05月21日 18時16分

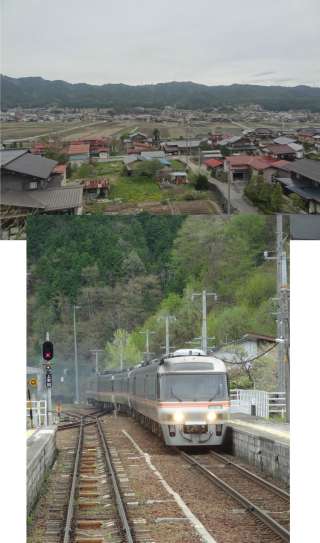

5月2日(水)13:07。手元の時計で1分遅れての「美濃太田」到着で、3時間55分の旅はこうして終わりました。新幹線なら…どこまで行ける…などと考えるのは無粋ですね。(上段写真)

久し振りに在来線の普通列車に4時間近く揺られましたが、ボックスのクロスシートを最初から最後まで独り占めでしたので極めて快適で、まだ2~3時間は十分に楽しめそうでした。もっとも国鉄末期もそうでしたが、そんな状況故に、赤字ローカル線ということになる訳です。快適な旅は、単純に喜んではいられるはずもなく、改めてローカル線の現状を見つめ直しました。

私の乗車券は『富山→岐阜 経由:高山線』(4,310円)でしたので、ここで岐阜行きに乗り継ぎです。13:14着13:15発の特急「ひだ8号」を見送り、13:29発の732C「多治見」発「岐阜」行きを待ちました。

そして13:22に下段写真のキハ11形の2連が到着、そそくさと乗り込みました。

ここから「岐阜」までは30分チョイ。(正確には33分)

席も6~7割埋まって、なかなか良い感じでした。

ところで太多線と高山本線の直通列車ですが列車番号はここ美濃太田で変わります。理由は恐らく「多治見」→「美濃太田」が下りで、「美濃太田」→「岐阜」が上りのためで、列車番号を変えざるを得ないということでしょう。

それにしても今、たまたま手にした昭和52年の時刻表には太多線と高山本線の直通列車は1本もありませんでした。隔世の感ありです。