2012年03月14日 18時38分

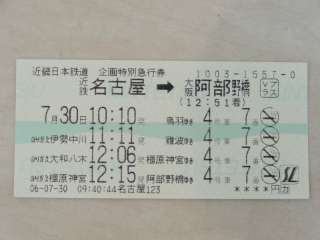

現時点では、近鉄名古屋駅を朝10時に出発するこの大阪難波行きが、『ノンストップ』の“始発”となります。

方向幕の『NONSTOP NAMBA 難波』の写真もこれで見納めかと思えばこそ、こうして撮影してしまった次第です。

ところで私が今回乗車したのは「アーバンライナーplus」21000系。何を今更と思われるかもしれませんが、私は「アーバンライナー」に乗ったことはあってもこの「アーバンライナーplus」も「アーバンライナーnext」も乗ったことはありません。

前にも書いていると思いますが、仕事で大阪に行く時に近鉄を使うことは殆どありませんでした。『殆ど』と書いたのは、その目的地が例外的に「難波」に本社のある“吉本興業”に打ち合わせで行く時で、乗り換えなしでゆったり行けることもあっての利用でしたが、それでもほんの2~3回程度で、一方、プライベートの大阪行きもここ10年ほどは新幹線利用でした。

さて、名阪間の直通特急登場が昭和34年であり、多くの犠牲者を出した「伊勢湾台風」により、1067ミリゲージの名古屋線が甚大な被害を受け、それをきっかけに一気に標準軌した結果であることはよく知られています。

その後、昭和36年に中川の短絡線が完成し、今回の私の名残乗車と相成った「名阪ノンストップ特急」(甲特急)が誕生しました。

私事で恐縮ですが、その伊勢湾台風の襲来時、私の家族が当時住んでいた地域は床上浸水でした。その時、近くにあった4階建てだったと思われる社宅(会社名は覚えていません)が避難する住民に開放され、水嵩が増していく中、平屋の家から父親に背負われて、既に父の腰の高さを超えていた水の中を、避難に向かったことを未だにはっきりと覚えています。5歳の時のことで、それも何故か背中にいる私の視点ではなく、それを更に後ろからかつ俯瞰でついてくる映像です。

そのことを何故かふと思い出し、それが今回、「名阪ノンストップ特急」の乗り納めに出かけようと思った理由の一つです。