2011年11月22日 18時27分

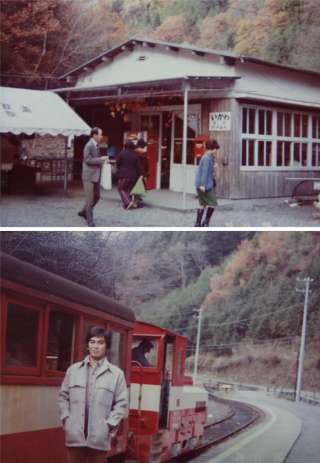

昭和53年11月25日、私は「大井川鉄道」を完乗しました。

上段写真はその時の井川線井川駅で、下段写真は井川線の列車の前で

撮影した記念写真です。

この日の足取りは、

1)熱田8:27~浜松10:14

2)浜松10:17~金谷10:59

3)金谷11:34~千頭12:53

●大井川鉄道大井川本線SL急行

4)千頭14:05~井川15:41

●大井川鉄道井川線

5)井川15:48~静岡18:20

●大井川鉄道バス(時刻は私のメモ)

◆その後新幹線に乗り継ぎ。

この行程を見ていて気付いたのは、SL急行の所要時間はあまり差が

無いのですが、井川線はアプト区間が出来、機関車の付け替えが

発生したこともあり、当時は現在よりも10分ほど短い時間で全線を

走っています。

また、井川駅前から静岡駅前へ行く定期バスが当時はありました。

今も「畑薙第一ダム」~(井川駅)~「静岡駅間前」間に

『しずてつジャストライン』のバスが夏季に季節運行されているようですが、

この時期は運行されていないので、「井川」まで行った場合、

又来た道を帰るしか選択の余地がありません。

※「井川」は当時も今も静岡市内です。こんなと言ったら失礼ですが、

あまりにも山中で驚いたことを覚えています。

ところでここに写っている機関車はDB1形であることは間違い

ありませんが、現在、井川線で使用されているDD20形とのギャップの

大きさに唖然とさせられます。

如何にも『KATO』(加藤製作所製.模型メーカーではありません)と

書きたくなるそのフォルムには堪らない魅力がありますし、

現役時代を知っていることは幸せなのかもしれませんが、

線路の幅の違いはともあれ、客車も含めナローの森林鉄道との

あまりの差の無さには懐かしさよりも思わず笑みがこぼれてしまいました。

(大井川鐵道 完)

追伸:無料乗車体験『金谷茶を飲みながらSL重連列車に乗ろう!』では、

地元特産の「C11227」と記された志戸呂焼きの箸置がお土産に

付いていました。

そのお土産には地元の小学生の“手書き”のメッセージも同封されており、

その内容は金谷の街、そしてSLへの愛情が詰まっており、

心温まるものがありました。

今回のSLの旅で私は、新しい転車台の登場を含め。島田市が

大井川鐵道を観光の中軸として捉え、かつそれが全島田市民に

認知されていると感じました。出来そうで出来ないことですね。