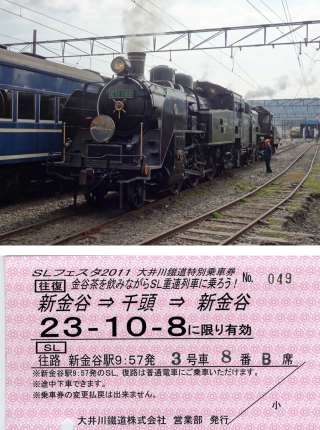

2011年11月02日 18時36分

新金谷の駅を9:57に出発したSL重連列車「かわね路11号」は、

大井川に沿って快走です。

昭和53年に私が最初に乗車したときの記憶が全く無く、

こうして風景を見ていて、「大井川はこんなにも川幅が広かったのか」と

驚かされると共に、自分の思い込みである「渓谷沿いをひた走る大井川鐵道」

のイメージが覆されていきました。

客車は先頭が7号車で私たちの車両は前から5両目の3号車。

発車して暫くすると右側写真のように、今回、私たちが参加した

『金谷茶を飲みながらSL重連列車に乗ろう!』の車内イベントがスタート。

“茶娘”の方たちが一人一人の乗客に自慢の『金谷茶』を振舞い、

旅気分を盛り上げてくれました。

急須で入れ、陶器の湯呑み茶碗で飲む淹れたてのお茶(品評会で受賞した

2部門のお茶)は味も香りも最高で、非「鉄」の同行者は「旅気分は上々」と

言いつつ何杯も御代りをされ、正直、ここまで連れ出して大丈夫だったかな?

と心配していたのでホッとしました。

なお3号車のイベント参加者の殆どの方は非「鉄」で、

皆さん『SLとお茶』の旅を楽しまれていました。勿論、

「鉄」の方達もおられましたが、やはり「お茶」を楽しまれていました。