2011年08月14日 9時20分

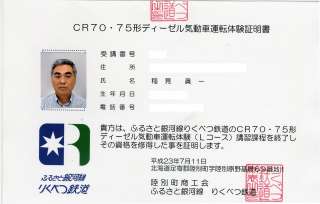

「運転体験」が終わると写真の「CR70・75型ディーゼル気動車運転体験

証明書」が授与されます。

受講番号が「368」とあったので、きっと私が「Lコース」に参加した

368人目と言うことでしょう。

なお、裏面は「CR70・75型ディーゼル気動車運転体験記録確表」で

何と『50回』まで記録できるようになっており、

「そんな人はいるのか?」と思いきや流石にそうした方はおらず、

10数回の方が最高だと聞きました。(北海道の方ですが、北見・帯広近辺の

方ではないそうです)

それにしてもここはそうそう簡単に来ることの出来る場所ではありませんが、

道東に「鉄」することがあれば「Lコース」実施日にあわせて日程を組み、

再チャレンジしたいと真剣に思っています。

(家族旅行でここを組み入れるのは絶対に無理だろうと思うので、

やはり「鉄」旅となるのですが、さてその実現可能性や如何に。)

こうしてあっという間の80分間は終わり、「北見」まで戻り、

そこから都市間バスで「旭川」を目指しました。

この選択は単なる時間の都合ですが、久しぶりに「高速道路」を通らない

一般道経由の都市間バスの乗車でした。

因みに「北見」~「旭川」間は、バスで3時間25分。

JRの「オホーツク」で3時間前後です。

高速道路を通らないバスとの時間差がこれでは鉄道の速達性は一体どこへ?と

言いたくなります。峠越えと線形の悪い「石北本線」の悲しい現実を

改めて知ることになりました。