2011年06月14日 18時22分

「運転体験」時に、自分自身が一度目の運転をしてから次の運転までの間、

他の方の体験中は、結構手持ち無沙汰だったりします。

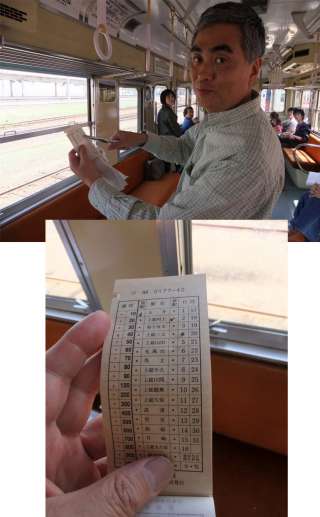

今回、『ナイスアイデア』と思ったのが“車内券”の販売体験。

右からまず『日付』の欄にパンチを入れ、「発駅」「着駅」にパンチ。

最後に「運賃」にパンチを入れ完了。

ただそれだけのことですし、「それが何か?」と言われればそれまでですが、

車両が動いている間にそれをやることに“意味”がある。

最高時速15キロでも、車内はそれなりに揺れます。というか、

この車内券販売体験をして意外とことは簡単ではないことに気付かされました。

やはり、何事にも“プロ”の世界はあるということで・・・。

実際に自分でパンチを入れるという行為は、「運転体験」と同等とは

言いませんが、それなりに楽しい“イベント”でした。

そして“控え”の紙の部分は残し、“正”の所謂「乗車券」は

持ち帰りましたが、いい記念になったことだけは間違いありません。