2011年04月02日 21時37分

今回、私たちが“運転体験”したのは、ハイモ230-314。

平成4年富士重工製です。

※富士重工の鉄道車両部門を引き継いだのが、

新潟トランシスであることは皆さんご存知ですね。

平成18年に沿線にオープンしたショッピングモール

「モレラ岐阜」の全面広告車で、『モレラ号』と呼ばれています。

この車両をこれから運転するのですが、この電車の前に立った時の気持ちは

お察しください。

既に若狭鉄道(SL)・明知鉄道(気動車)・豊橋鉄道(路面電車)

・碓氷峠鉄道文化むら(EL)と、私はそれなりに実車の運転経験は

積んできたつもりですが、やはり慣れることは無いですね。

程良い緊張感が私をゾクゾクさせていました。

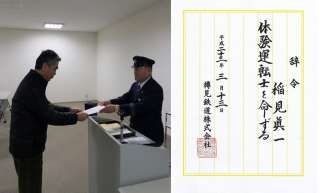

ところで写真の左端に『体験運転士のりば』という看板と短いホームが

あるのがご確認頂けますでしょうか?

実はこれ、樽見鉄道の社員の方たちの手作り。

今回の「体験運転講習会」向けに新たに作ったのだそうです。

まあ、如何にも取って付けたような感じでして、

ホームは今年の1月15日にUPしたオーストラリアのジグザグ駅の比では

無い短さです。

さすがにここにピタッと止める運転士さんの技には感服でしたが

この程度は『当たり前』『朝飯前』という感じでした。

尤も私達、体験運転士には、このホームに止めるなどというような

“過酷”な体験はありませんのでご安心ください。

さあ、12:45、いよいよ「ハイモ230-314」に乗り込みです。