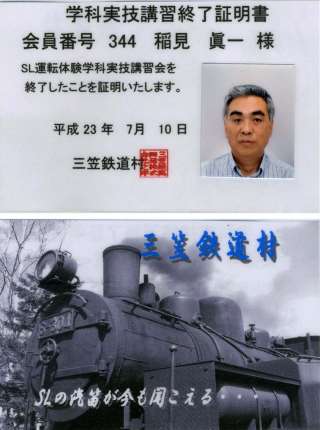

2011年08月13日 8時18分

ここの「運転体験」の大きな「ポイント」の一つに『ポイント操作』が

あります。

何と、自分が運転する線路のポイントを自分で切り替え、

その切り替えた線路を走るのです。

写真は、その“体験”後、最後にポイントを戻す作業を『指導運転士』さんが

されているのを撮影したものですが、最初、私はどのポイントを操作するのかが

全く検討が付きませんでした。

所謂、転轍機らしい“てこ”の部分が見えている

『ダルマポイント』でなくとも、レバー操作のポイントは見えていたので

それかと思いきやそうではなく、転轍機の蓋を開け、

その中の歯車を回転させて操作するタイプのものでした。

一見すると電気転轍機に外形が似ているタイプで、私にとっては始めて

見るもので、知っているつもりの世界にも、まだまだ知らない世界があることを

知った瞬間でした。

また私は、ポイント操作自体は、列車が走らない線路でしたことは

ありましたが、実際に列車が走る線路での体験は初めてで、

今回は、キッチリ線路の移動が出来ている確認が重要と言うこともあり、

普段何気なく通り過ぎているポイントが、何となく愛おしく感じました。