2011年04月04日 8時50分

上段の写真は、主幹制御器のモデルです。

何でこんなものがあるかというと、“学科講習”の最後に、

このモデルを使って主幹制御器(マスコン)の操作を実習しました。

まあ考えてみれば、まず『運転』の第一歩がマスコンであることは

間違いなそそうです。

しかし、こうした体験は“お初”でした。

画面のないトレインシミュレータと言った所でしょうか?

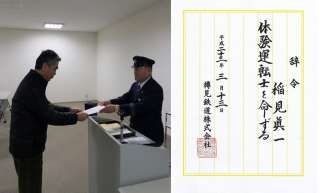

そして、下段の写真ですが、私に運転の順番が回ってまいりました。

マスコン・ブレーキ弁ハンドルを持つ手も様になって…いる訳ないですね。

●手袋は参加費の中に入っていますが、帽子は運転時に貸してもらいます。

そして指導運転士さんが、参加者運転中の写真を撮ってくださいます。

それにしても自分で言うのも何ですが、

なぜもっと嬉しそうな顔が出来なかったのでしょう?

でも、「楽しもう」「楽しもう」と思えば思うほど何故か体が硬く

なってしまうのです。

ところでノッチには5段階があるのですが、

段階ごとにクリックされるわけではないので、

ノッチとノッチの途中のところで止めてしまうことがあります。

そうするとフルノッチの状態となる時があり、

その途端「大きな警告音」がなります。

参加者でその「警告音」を鳴らさなかったのはほんの数名です。

さて私は???ご想像にお任せします。

これは「そういうシステムになっている」からなのだそうですが、

そもそも何でこんなややこしい構造になっているかについては

聞きそびれました。

なお、この「運転体験」では“3ノッチ”までしか使いません。