2011年07月16日 18時10分

平成23年7月14日(木)、この日、全国でもどうやら北海道だけが

前線通過に伴う豪雨となり、一部地域では避難勧告が出され、

床下浸水した家もあったほどで、

北海道各地で鉄道の運休&遅れ、道路の通行止めがありました。

写真の説明の前に、『もしも鉄道が終日駄目』だったことを想定し、

高速バスで札幌に向かう(お隣の「十勝清水」にバス停あり)ことも

考えたのですが、「新得駅」にいた他の乗客の方達の話しから、

「帯広から札幌に向かうバスは運転される(残り8席)ようだが、

高速道路が閉鎖されており、一般道(日勝峠経由)となり時間が

かかりそうだ」ということがわかり、時間の限界まで

『ここにいるのが良さそう』だとの結論を私なりに出しました。

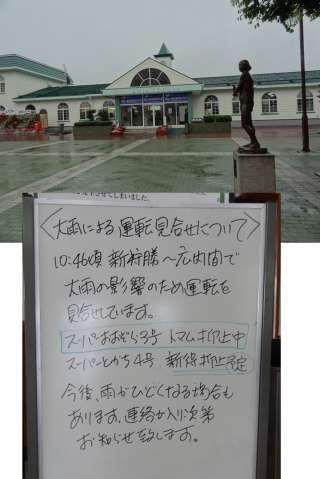

さて上段写真は、その時の「新得駅」です。

既に雨は少し落ち着いているように見えましたが、たまたま駅に

「気象庁」のバッジを着けた方がいたので、天気の状況を聞いたところ

「これからピークを迎える予想ですが、状況は変わることもあります」と

言われ、私は段々事の重大さを感じ始めていました。

※駅員さんの話しでは、前夜から明け方にかけてが凄い雨だったそうです。

下段写真は、駅に提示された「運転見合わせ」の案内ですが、

『10:46頃 新狩勝~広内間で大雨のため運転を見合せています。…』

と書いてありました。

まあ、地元の人にはこれで通じる(???)のかも知れませんが、

「新狩勝」と「広内」は信号所であって、“駅”ではありません。

(つまり時刻表に掲載されていない『名前』が書かれていた)

地元以外の人には、正直言って、どこが通れないかは分かりません。

しかもその順番ですが、ここ「新得駅」からは「広内」の方が近く・・・。

などつらつらと考えつつ、“飛行機に間に合わない”可能性が出てきて

心の余裕は無くなってはいたものの、まだまだ12時台。

間に合わないと決まったわけではありませんでした。

15:30の新千歳空港の発時間から逆算し、14:45までに

「南千歳」に着けば何とかなりそう。

徐行運転を考慮し、13:00頃までに「スーパーとかち4号」がくれば

間に合う(定時運転で1時間27分)などと計算していました。

それにしても「スーパーとかち4号」はここ「新得抑止予定」と

あるにも関わらず、到着する気配がありません。

それにしても、乗客への案内と言うより“業務連絡”に近い掲示ですね…。