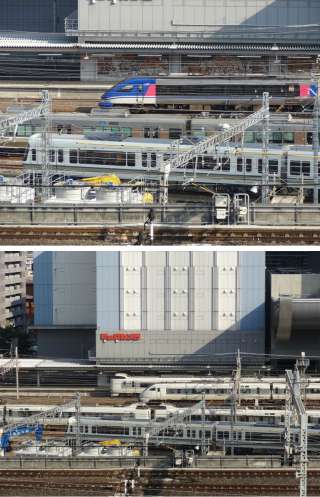

2011年10月17日 18時05分

上段写真の撮影時間は8:32で、下段写真が8:40です。

上段・下段とも一番手前は「クハ221-24」で、奈良線の朝の

ラッシュ運用を終えて、側線でしばしの休憩(?)といったところでしょう。

次に上段写真の一番奥は、智頭急行HOT7000系で、

画面左側から右側に走っています。

ということは折り返し「スーパーはくと3号」(京都発~鳥取行き)と

思われ、その京都発は8:52なのでそのために京都総合運転所から

回送での入線でしょう。

その手前は恐らく京都発18:31の新快速姫路行き。

下段写真の一番奥は京都駅8:36に到着した「きのさき4号・

まいづる2号」(福知山・東舞鶴発京都行き)の新鋭287系。

その手前は京都発8:41の「サンダーバード5号」(和倉温泉行き)。

更にその手前はサンダーバード4号(金沢始発)と思われ、

京都駅発は8:37ですので少々遅れているようです。

何も考えずにただボーっと眺めているだけで、どんどん時間が

経っていきますが、取りあえず8:45に部屋を出て、この日の仕事先に向かいました。