2011年08月01日 8時00分

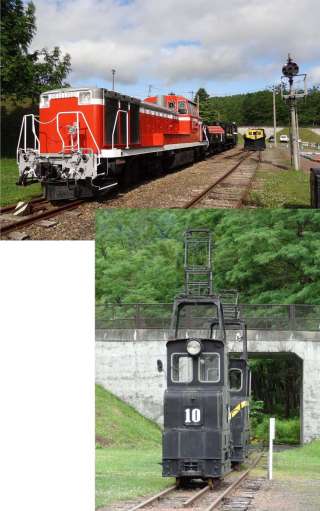

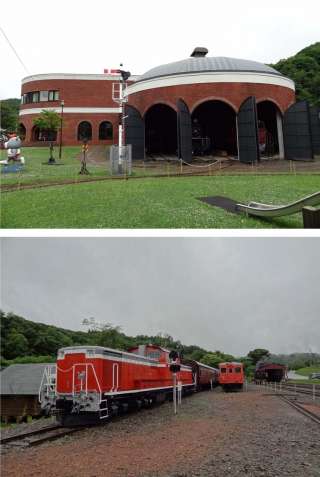

平成23年7月10日(日)、三笠鉄道記念館で何となく

撮っていた一枚です。

まあ建物の前で目立っていたのは間違いありませんが…。

この動輪の物語は、『SL機関士体験クラブ』の「運転体験」時の

指導機関士さんから聞きました。

まさに「人に歴史あり、動輪に物語あり」を実感したので

ここに紹介させていただきます。

※指導機関士さんは元国鉄~JR北海道勤務で、蒸気機関車を

実際に運転されていたそうです。

『D51603』は、国鉄で最後に工場での検査を受けた

蒸気機関車とのことで、最終的には北海道・追分機関区の所属でした。

ここからは『Wikipedia』「D51」の情報も少し加味しますが、

国鉄最後の蒸気機関車の機関区がその追分機関区で、

昭和50年12月24日に、国鉄蒸気機関車の“本線”走行の

歴史が閉じました。

その後、廃車となった『D51603』は、東京・上野の

「国立科学博物館」に保存される日を待っていたのですが、

昭和51年4月13日深夜、追分機関区の扇形庫が炎上し、

この機関車も後ろ半分が焼け落ち、その結果、機関車の前半分が

JR西日本・嵯峨野線「嵯峨野駅」前にあり『嵯峨野観光鉄道』が運営する

『19th CENTURY HALL(「トロッコ嵯峨駅19世紀ホール」が

分かりやすいかな?)』に、そして動輪がここ三笠鉄道記念館に

やってきたそうです。

指導機関士さん曰く、追分機関区の火災には驚くとともに

新製配置のDD51とともに焼け落ちた蒸気機関車群の姿には愕然とした

そうです。

※嵯峨野観光鉄道に保存されている「D51603」の前半分の写真には動輪が2対見えるので、この動輪は第3動輪と思われます。

今思えば、動輪の“刻印”を確認すれば良かったと思っています。

ただの展示物かと思いきや、紆余曲折を経てここにいるというのが、

何か不思議な感じがしました。

では次回から、『SL機関士体験クラブ』の話しをUPします。