今朝から「青い森鉄道」「IGRいわて銀河鉄道」が全線で

運転を再開しました。

また、昨日の国土交通省の発表資料で

山形新幹線(福島~新庄)が復旧作業に入ったことがわかりました。

東北本線でも一ノ関~北上が20日には開通の見込みです。

これで一関~盛岡~目時~青森が繋がることになります。

また、JR貨物では、東京エリアでの貨物の引き受けを始めました。

ここで地震災害への備えを「地震被災地取材の経験者」として少し。

地震に限らず、停電・断水時にとても困ることに「トイレ」があります。

水や食料の備蓄をしている家でも、そこまで準備している人は

少数派でしょう。

私の家では一定期間分の「非常用トイレ」をトイレに置いています。

いまは常備していませんが、自家用車には「携帯トイレ」も

一時置いていました。

考えるまでも無いことですが、「水」が無ければ「水洗」は使えません。

また、「トイレ」に数回分溜めておくということもありますが、

「大」を溜めるといざ流そうとして“詰まる”危険性があります。

風呂の水を抜かずに常に非常事態に備えるということも

よく言われているのですが、それも限界があります。

「非常用トイレ」はホームセンター等で手に入りますので、

是非、準備をされておくことをお勧めします。

但し、これは一義的には“自宅が使える”ことが条件ではあります。

避難所では、個人が用意した数回分の「非常用トイレ」は焼け石に水で

あまり意味がないと思ってください。

また避難所の仮設トイレは、汲み取り式が多いと思われます。

便を溜めておく場所が足元に見えるタイプの場合、

不慣れからトイレに恐怖感を抱く人もいます。

また、便器が和式の場合、神戸では、和式で用をたせない子供達への

対応に苦慮していました。

何れにしろ「トイレットペーパー」の備蓄は必要です。

ただ、現状で必要以上に買いだめすることは、

東北地方への供給に支障を来たしかねないので

あくまでも、平常時の備えとしての話しです。

また、家に備蓄があったとしても、それは“個人”レベルではなく

被災者で共有できるものは“共有”という心も必要です。

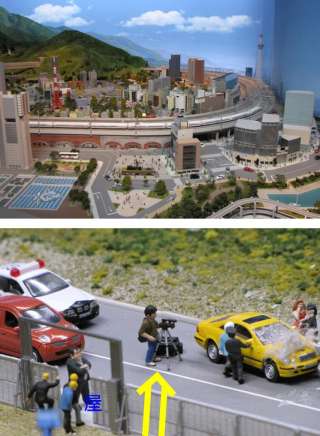

(JR東海「リニア・鉄道館」(9)展示の意義について一考察。)

シンボル展示コーナーでは、狭軌のSLでのスピードの世界記録を持つ

「C62 17」、

電車方式での当時の世界記録を持つ「300X 955-6」、

鉄道としての世界記録を持つ超伝導リニア「MLX01-1」が

美しい並びを見せています。

このラインナップは、J東海ならではでないでしょうか?

ところで『アーカイブズ』というと、どうしても“過去”の文書・資料・

写真等々というイメージがあります。

でもこの“過去”が曲者で、実際には、今、私たちが生きている

一瞬一瞬から“過去”は始まっています。

その意味で、「リニア」の展示は、『アーカイブズ』としての意義があります。

中京テレビの『アーカイブズ』(映像ライブラリー)では、

撮影した映像を同日もしくは出来る限り撮影日から近い時点で

『アーカイブ』化しています。

その『アーカイブ』化で何をしているかと言うと、撮影日・

撮影した番組名・ディレクター(ニュースなら記者)・カメラマン・

『アーカイブ』化する映像の保管場所・『アーカイブ』化する映像に

写されている被写体の詳細等々、とりあえず考えられる限りの情報を

データベース化しています。

このデータベースが無ければ、『アーカイブ』化した映像は

“絵に描いた餅”です。何故なら、中京テレビが今現在、どんな映像を

持っているかの調べようが無ければ、そもそも使うことが出来ないからです。

もしも撮影した本人でしかその“ありか”が分からなかったら・・・、

如何に活用(再利用)することが困難かと言うことは皆様にも

ご理解いただけると思います。

さて、3月14日の「リニア・鉄道館」開館を控え、

私が内覧会で感じた纏めですが、“開館”は『アーカイブズ』の

到達点ではなく、単なる一里塚、いやスタート地点にやっと立ったと

言っても良いでしょう。

JR東海が『これから始まる“過去”』を如何に集積し、データベース化し、

活用(ここでの展示を含め)するかはまだ端緒にも付いていないので

ここで軽々に語ることは許されませんが、私はこの「リニア・鉄道館」が

『アーカイブズ』として将来に繋がる場所となることを切に願って止みません。