2011年03月17日 18時03分

三陸鉄道では、北リアス線/陸中野田~久慈間で3往復の列車が

動くようになりました。

三陸鉄道のHPによれば「復興支援列車」とあり、3月22日までは

乗車運賃が無料となっています。

私自身の「阪神・淡路大震災」取材の経験からすると、

ライフラインの復旧は、被災者にとって正に命綱が手元に届いたと言っても

過言ではないと思います。

水道・電気・ガス・通信・交通等の復旧は、本当に一歩ずつしか進みません。

その中で交通の復旧の意味合いは、移動可能となるということで

『他所との繋がり』が戻ることにあります。

神戸でも、少しづつ開通区間が延びていく度に住民の方の心が

落ち着いていき、生活が“日常”に戻っていったような気がしました。

三陸鉄道が、今回運転を始めた「北リアス線」でも

甚大な被害が出ています。それでも出来る事から

一歩ずつ『公共交通機関の使命』を全うしようとする姿には

心から敬服しています。

正直、被災地の今とこれから、そして福島原発の今とこれからが

不透明な状況は変わっていません。

その状況で「趣味」の話題をUPするのは私自身少し気が引けています。

それでも、私は名古屋に住んで、今は日常の仕事に追われ、

家庭でも、いつもと大きく変わらない生活を送っています。

皆様のご理解を頂き、こうした「鉄」話しで皆様に少しでも

「ホッとする」ひと時を提供できれば幸いです。

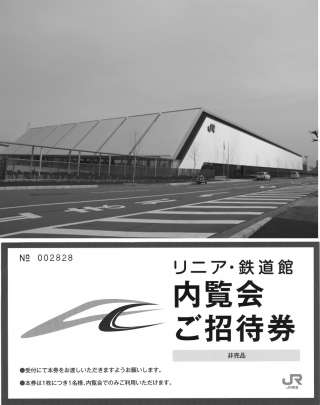

「リニア・鉄道館」では、「歴史展示室」「収蔵展示室」にも

注目してください。ここには鉄道の様々な資料が展示されており、

これが素晴らしく充実しています。

展示方法も工夫されており、私が偉そうにいうのは相当に憚られますが

“納得”の域に達しています。

個人的には開館後にもう一度、ゆっくりとその全てを味わいたいと

思っています。と言うのも今回、私は車両展示の倍ほどの時間をかけて

ここを回ったのですが、正直、「リニア・鉄道館」にいた午後からの

2時間程度では、この「展示室」の全てを見ることが出来ませんでした。

ところで私は『アーカイブ』という言葉を使っていますが、

本来は『公記録保管所』を意味し、“過去”の公的な文書・資料の

保管場所の事で、時に文書等そのものを指す場合もありました。

ただ最近では、民間企業・個人での保管のみならず文書・資料にプラスして

写真・映像・音声・コレクション等、『保管所』に収蔵される

そのものを指す言葉として一般化しつつあります。

また収集・保存・管理・公開する仕組みそのものを

『アーカイブ』と言うことも増えつつあります。

今、中京テレビでは言うか私の用語の棲み分けは、映像・音声を

保管する“場所”は『ライブラリー』(図書館的な保管とお考え下さい)と

言い、そこにある映像・音声の一つ・一つの“素材”を

『アーカイブ』と表現することが増えています。

また、“場所”と“素材”とそれを活用することを合わせて

『アーカイブズ』と表現することもあります。

(専門的な話しで恐縮です)

(余談)

『名古屋レール・アーカイブス』が『ス』と濁らないのは、NHKが多分、

語感からだと思うのですが『アーカイブス』という言葉を使っており、

一般的にその方が通りやすくなっていることからそうしています。

実は、ここまでが前置きで、「リニア・鉄道館」の所謂展示資料は、

正に『アーカイブ』であり、その利用方法も含めると『アーカイブズ』と

言えます。

それを有効利用するもしないも実のところ入館者次第ではありますが、

私としては是非、皆さんにじっくり見ていただきたいと思っております。