2011年02月19日 8時01分

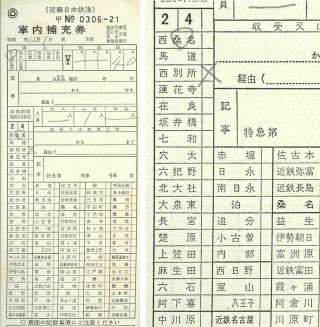

北勢線の最後に、近鉄時代の「車内補充券」です。

左側がそのものズバリ!

右側が北勢線区間のUPです。

今もある駅もあれば無くなった駅もあります。

例えば、「在良」と「七和」の間の「坂井橋」は今は無く、

その近くに「星川」が開業しています。

先にも書きましたが「東員」の名前が無い代わりに「六把野」と

「北大社」の名前があります。

※「大社」=「おおやしろ」と読みますが、

実は桑名市内に親戚があり、

それで子供の頃からこの駅名の読み方を知っているのですが、

考えようによっては意外と“難読”駅かもしれませんね。

ところで「北大社」は、「東員」開業に伴って

廃駅となりましたが、

車庫はそのまま「北大社」にあるため、

駅のあった場所は、そのまま信号所&車庫として機能しており、

比較的珍しいことなのでは思っています。

「大泉東」と「長宮」は駅統合&駅移転で「大泉」に。

「上笠田」・「六石」は乗客が少なく廃駅に。

ただ、この区間は駅間距離が長いので、

乗客が一定確保できていれば残っていたのでは

勝手に思っています。

私は『車内補充券』をいつも購入していたわけではありませんが、

今回、スキャンして思ったのは、ひたすら「乗りつぶし」をしていた時に、

買えるものは買っておけば良かったと少し残念な気持ちを持っています。

それは、特に、大手の鉄道会社では

この写真のような全駅名の記載のある車内乗車券を

最近、見かけなくなった気がしているからです・・・。