2011年01月22日 18時09分

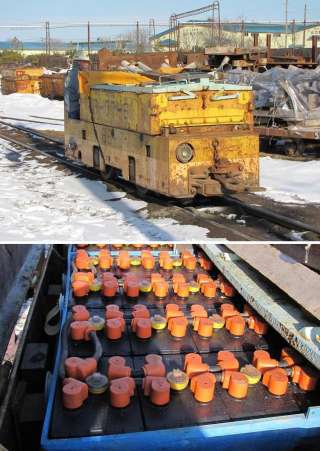

(写真は、2010「海底力モニター体験会」参加時に撮影)

私は、ツアーでここ「釧路コールマイン」を訪ねました。

昨年も書いていますが、まさにここのナローに触れられると

思ったのが参加の動機でした。

そして、道路からではなく、敷地内の至近の距離から

この写真の様な日常の風景を撮影できたことは大きな喜びで、

冬景色の中で、黙々と働く人の姿は、

私の心を捕らえて離しませんでした。

架線柱が貨車にかぶっていたりで写真の“出来”としては

写真中心の「鉄」の方からみれば今一歩なのでしょうが

この写真は「釧路コールマイン」訪問時に撮影した写真の中でも、

私のお気に入りの一枚です。

何より、『望遠』ではなく『標準』に近い画角での撮影が

より被写体を自然体で捕らえられたのでは思っています。

視点は少しずれるのかも知れませんが、

特にこの訪問時は、従業員の方もツアーが入るのをご存知で、

それも参加者が“写真”撮影することも承知されているわけで

『人』が写りこむ可能性がある場所での撮影条件として

是ほど“願ったり適ったり”の状況は

「そこここにあるものでは無い」と今も、つくづく感じています。

最近、写真撮影の際の留意点として『人』の写りこみの問題が

何かとクローズアップされています。

(人そのものを狙って写す時も往々にしてあるのですが…)

私も『体験運転』や『豊橋鉄道のビール電車&おでんしゃ』参加時等、

写真に写っている可能性がある『方』には

出来る限り声をかけて了解を取るようにしています。

※それが出来なかったときは、人が特定されない写真を使いように

配慮はしているつもりです。

『人』の写り込み(写しこみ)が何かと話題を呼ぶようになったのは

多分、平成に入ってからだと思いますが、

テレビの撮影も実は同じ悩みを抱えており、正直難しい課題です。