2011年05月12日 18時56分

「モハ71号」は、定員70名(座席定員30名)、

全長11メートル強、自重23.3トン(熊本電鉄では)の小柄な車両です。

「Wikipedia」によれば、昭和3年に日本車両で製造された車両で、

広島電気~広浜鉄道~国鉄(可部線)と同じ路線ながら3つの事業体で働き、

国鉄時代は「モハ90形9005号」を名乗っていました。

熊本の地には昭和29年に登場したものの昭和56年に廃車。

その後も解体されること無く入れ替え用で使用され、

平成8年に塗装が、O月OO日にUPした写真の『クリーム+ローズピンク』の

“熊電カラー”から、現在の“茶”一色に変更されました。

それが運命の悪戯か、2年前の平成21年の会社創立100周年

(明治42年創立)にあたり、所有車両で一番古い電車という事で

リニューアルされ、2年経った今も写真のような美しい姿を見せています。

それにしても、車庫で休んでいたとは言え、

現役時代の「モハ71号」の写真を発掘したときは小躍りしてしまいました。

※5月7日にUPした写真です。

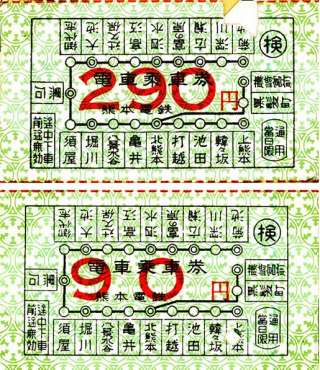

●熊本電鉄「創立100周年記念乗車券」(1000円)は、

「北熊本駅」でまだ売っていました。

※確認していませんがここでしか売っていないと思われます。

歴代の電車が写真で競演するカバーも楽しいのですが、

有効期間が平成31年3月31日となっており、

実のところ『廃線』も取沙汰された熊本電鉄だけに、

存続に向けた“決意表明”と思った次第です。

頑張れ!!熊電!そしてLRT化の実現を祈るばかりです。

●車庫内からの写真は、心惹かれるものがあったので使っています。