2011年05月07日 21時32分

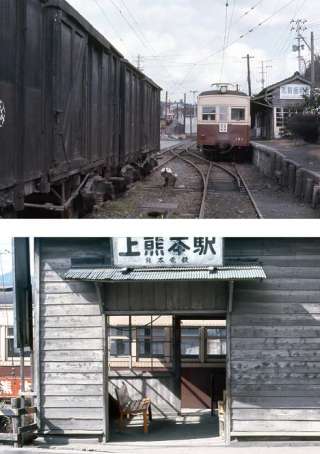

熊本電鉄の終点「御代志駅」に発着するバスを見ていて、

『フィーダーバス』という言葉を思い出しました。

●『フィーダーバス』とは?

*鉄道に接続し、駅からその鉄道の支線のように運行されるバスのこと。

*通常は、鉄道のダイヤに合わせて運転されている。

以上は、私の解説ですが、多分、合っているはずです。

ところで『フィーダーバス』(鉄道とバスの連絡・連携)と言えば、

まずは富山ライトレール(ポートラム)の「岩瀬浜」の

フィーダーバスを思い浮かべますし、

そうした事例は、もともとヨーロッパでよく見かけたものですが、

最近は日本でも、徐々にですが増えている気がします。

この「御代志駅」のバスへの乗り継ぎもそれに近いものを感じました。

写真左端に小さく写っているバスは、

ホームとは反対側に発着しましていましたが、

私が乗ってきたこの電車が着いて直ぐに、

小型の路線バスがホームに横付けするように到着し、

何と、乗降客は、地面に降りることなく、ホームから直接、

バスを利用していました。

「成程、フィーダーバス!」と思い、直ぐにカメラを取り出したのですが、

残念。間に合いませんでした。

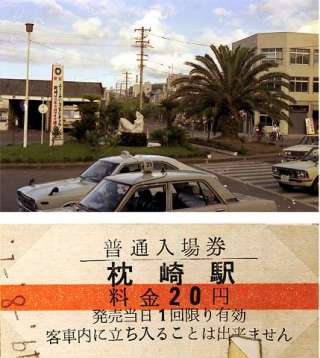

この「御代志駅」では、「御代志」発着のバスもあるのですが、

ここを通過点としているバス路線もあります。

中には熊本市の都心部に直通する路線もあり、

どこまでの平行路線かはバス停の名前と電車の路線の位置関係が不案内のため

一概に言い切れませんが、“利便性”では、熊本電鉄を上回っているのではと

感じる部分もありました。