私が会員になっているNPO法人『名古屋レールアーカイブス』

(略称;NRA)では所蔵資料展を今日から開いています。

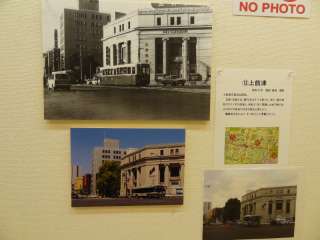

今回は 「定点観測 市電が走った街並みは…今 名古屋の電車風景」という

テーマですが、少し『街並み』を写真として残すことについて考えて

みることにしました。

写真は昭和47年2月29日に、今の名古屋駅前で私が撮影した写真です。

(名古屋市電の話題は、これまでにも平成22年11月19日・

20日にUPしています)

この写真には無くなったもの、変わらないものなどいろいろ写っていますが、

それより何より当時の『街の風景』を感じていただけるのではと

思っております。

ところで最近私は、鉄道を撮影した写真のジャンル分けには以下の考え方もあるのではと思い始めています。

一つは、“鉄道”をテーマにした“撮り鉄”さんの渾身の一枚ともいえる写真。

二つ目は『車両形式写真』と言われるジャンルで、通常であれば

特定の車両を斜め前から撮影し、その車両の特徴が詳細にわかるモノですが、

駅などで停車中の車両を撮影した写真を含めても良いと思っています。

また車両の各パーツを押さえた写真もここに入りそうです。

そして三つ目が今回の展示会のような、その時代の生活感や時代背景を

感じさせる『改めて見てみれば資料的価値がありそうな情景』とも言える

写真群です。

勿論、その3つの境目がはっきりしていることなどはあるはずもなく、

撮影した時は私もそうですが、それぞれが『渾身』の一枚でしょう。

まあ写真の受け止め方(見た印象)だとは自分でも分かっていますし、

私の考え方はあくまでも私個人の考えであり、独善的であることを

お許しください。

で会場においで頂き、写真を見てもらえば分かってもらえるとは思うのですが、

それは今回のテーマ『電車(鉄道)のある街並み』を写真として残すことの

難しさです。

実際、いわゆる「鉄道」写真で『街並み』の変貌を伝えられる様な

写真を私は殆ど持っていません。

また今回の新旧比較の『新』の写真は、“鉄道”が写ってはいないため

『旧』の写真がなければ、ひょっとしたら見向きもされず、

それ以前に撮影する人はいないでしょう。

でも、例えばこれから20年後くらいに、今回と同テーマで展示会を

行ったとすれば、間違いなく今回の『新』写真も意味を持つはずです。

例えは難しいのですが、皆さん方が自宅での“いつもの”食事を

撮影したことはありますか?

もっともあるとすれば『何か特別』な記念日の特別なメニューかも

しれませんが、10年単位の“庶民の日常生活の記録”と考えれば、

『“いつもの”の食事』に価値がありそうだとお感じになって

いただけないでしょうか。

路面電車は道路を走るという特性上、『街並み』を写すことは簡単とは

言わないものの可能でしょう。

今回の展示をきっかけに私は、『街』を感じる路面電車に限らない

鉄道の写真も撮っていきたいと思い始めています。

最後に、今回の写真は自分でも(写真芸術とは無縁な)

「単なる情景」写真だと思っていますが、そこに写っているのは

まさしく『昭和』の“風景”であると確信していますし、

こうした写真も残す必要性もありそうだと思っています。