2011年12月17日 18時33分

平成26年4月の全線での運転再開を目指している三陸鉄道への支援の輪が

広がっています。

例えば近江鉄道では今年の4月から「三陸鉄道グッズ」を販売

(このブログでは5月4日・5日に紹介)するとともに、

2011年11月11日には『近江鉄道×三陸鉄道「がんばろう!

三陸鉄道応援乗車券」』が発売され、近江鉄道と三陸鉄道の乗車券が

セット販売されるというこれまでにはない新しい発想の支援も

行われています。

(1セット1100円で、通信販売もされています。是非近江鉄道のHPを

ご覧ください)

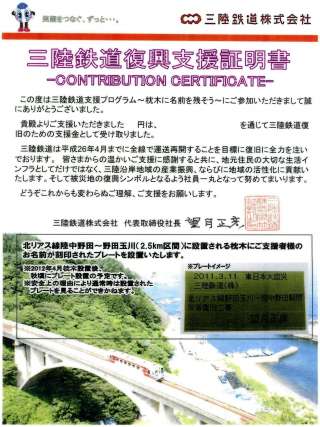

そして今日の写真は、私が行ったささやかな三陸鉄道への復興支援の

証明書です。

これはとある会社が呼びかけた『三陸鉄道支援プログラム~枕木に名前を残そう~』に私が賛同したことによるもので、北リアス線「陸中野田」~「野田玉川」の2.5キロ区間に設置される枕木約8000本の支援に参加すると、支援した人の名前が刻印されたプレートを枕木に設置するというものです。

と言っても設置されたプレートは、当然のことながら開通したら見られない訳ですし、そもそもとても探しきれません。そんなことはともかく私としては、何がしかの支援で出来ないかと丁度思っていた矢先でのこの呼び掛けだったので、思わず参加した次第です。

三陸鉄道への支援は、現地に出向かなくとも例えば「三陸鉄道オンラインショッピング」のグッズ購入であったり、何がしかのことは出来そうです。

※私の手元には、近江鉄道ミュージアムで出会った『久慈ありす』がいたりしています。(普段の私なら絶対に購入しない・・・)

今日は極めて私的な報告で恐縮です。