2011年06月09日 9時02分

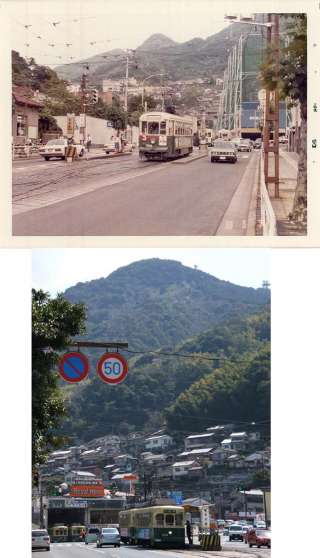

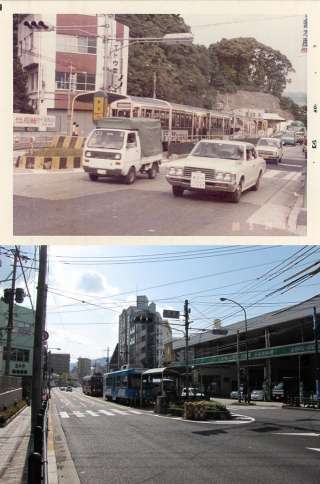

「長崎路面電車博物館」の入る『長崎西洋館』のテラスから撮影した

“長崎電軌”と長崎の街並みです。

(下の電停は「浜口町」)

この辺りはビジネス街と見紛うほどビルが立ち並び、

そこを専用線と併用軌道で走り抜ける電車の姿が、

如何にも“都市の基幹交通”“ダウンタウン(ビジネスの中心地)の足”

という感じがしましたので、長崎電軌の最後の一枚に選びました。

※本当のダウンタウンがここかについては責任が持てません。

あくまでもビル群から来るイメージです。

1乗車が120円(この値段で“のりつぎ券”もある)と、

民営鉄道では信じがたい安さですが、この値段になったのもつい2年前のこと。

1日乗車券が500円と“格安”ですが、この元を取ろうとすると

5回も乗らなければならず、私なんぞは毎度毎度の支払いの

手間軽減という観点で1日乗車券を購入しました。

そんな中、外国からの観光客が『長崎スマートカード』

(ICカード乗車券、長崎県内のバスと共用)を使っているのを見かけ、

長崎市内を効率的にかつ“安く”回るには確かにこちらの方が

便利な気もしました。

それはともかく、そんな光景を見かけるほど長崎電軌が市民・観光客の足として

定着しているということです。

何せ日中、1号系統は5分間隔、間隔の開く4・5号系統でも8分間隔で

次の電車を“待つ”という感じはありません。

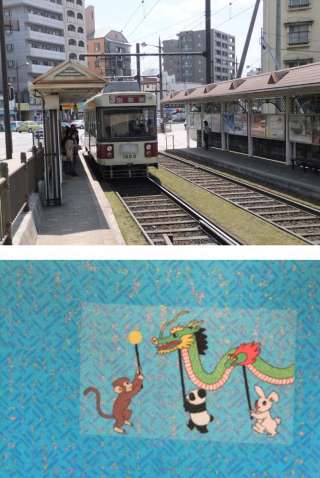

『動く電車博物館』として、鉄道が好きな方達の期待に応え、

一方で「5000形」が更に増備され、ますます便利で弱者に優しい鉄道としての

存在感が高まることを期待します。

(通り一遍で申し訳ありません)

(余談)

平成4年から貸切電車の運用を始めております。

大人は1回片道8,640円で電車1 両を貸切にすることができます。

(車両指定可。条件は長崎電軌HPで確認を)

この値段なら一度は貸し切ってみたい!