2011年04月25日 18時52分

「郡元」停留所にやってきました。

鹿児島市電2大ジャンクションの一つで、位置関係では、

画面手前が「鹿児島中央駅前」方面で、

左側が「交通局前」~「鹿児島駅前」方面。

写真では、右側に分岐する線路も見えていますが、

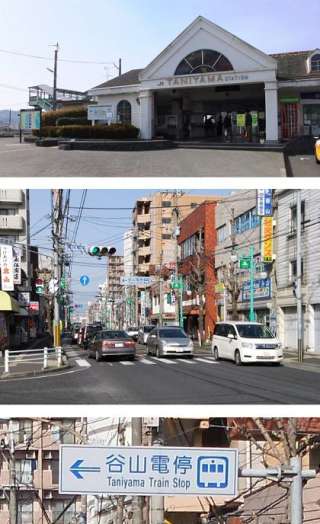

そちらへ向かうと今、私がやってきた「谷山」方面となっています。

※JR九州「指宿枕崎線」の「郡元駅」とは

どれくらい離れているのでしょうか?

かってこんな事は考えたことも無かったのですが…。

右側の電車は「2111号」で、左側の電車が「9515号」です。

何れも2系統「郡元」~「鹿児島駅前」間の電車です。

この「郡元」での2系統の折り返しは、

「交通局前」方面にある停留所が始終着となっているため、

このような写真がタイミング次第ですが撮れます。

以前は、「谷山」から「西鹿児島駅前(現・鹿児島中央駅前)」方面を

結ぶ電車があったため、右側の分岐線も日常的に使われていました。

と言ってもそれは私の知る“昔”の「鹿児島市電」の時代の更に

“昔”の話しです。

ついでの話し。

「2111号」の右側にある小さな2階建ての小屋のような建物の存在です。

一応、覚えておいてください。