2011年06月02日 8時09分

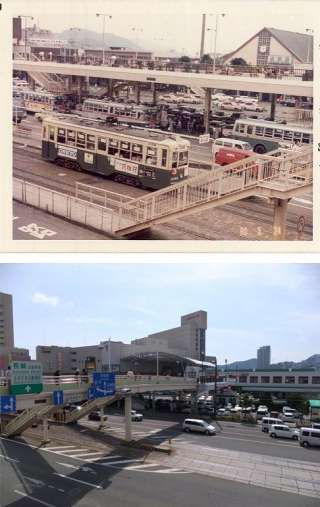

上の写真は、150形「151号」です。大正14年に服部製作所

(私の知らないメーカーです)で製造され、王子電気軌道(402号)

~東京都(102号)~箱根登山鉄道小田原市内線(201号)を経て

昭和32年に長崎電軌の151号となりました。

この車両はワンマン化されておらず、運転される場合には車掌さんが

乗務することになります。

個人的には、昭和初期の面影を強く残した印象が好ましく、

岐阜県美濃加茂市にある“昭和”のテーマパーク「日本昭和村」で

電車を走らせるならこのタイプが似合いそうだと思っております。

※車内には「この車の経歴書」や「小田原時代の同形車の写真」なども

展示されており、もしも乗る機会があればこちらにも注目を!

一方、下の写真は600形「601号」。昭和28年製の元熊本市電の

171号で、先回の元東京都電(701号)も含め、

昭和の匂いがプンプンしていますが、やはり151号に比べ新しい

感覚のデザインと言えそうです。私には一番馴染みのあるフォルムと言えます。

また長崎電軌の201形あたりと似た雰囲気もあり、「私は元熊本

市電171号車です」のヘッドマークが無ければ、長崎電軌オリジナルと言われれば信じてしまいそうです。

こちらはワンマン化されていますが、何れにしろ“動く電車博物館”

151号・168号・601号・701号・1051号とも冷房が

非搭載のため、イベント用でしか稼動していないと思われましたが、

どの程度の頻度で運転されているかは不明です。