2011年05月16日 18時00分

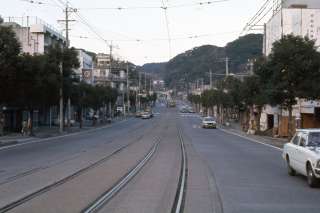

昭和53年の「健軍町」です。

電車は左が今は無き「1053号」で、右側が今も現役の「1207号」です。

この「1207号」は後ほど奇跡の再会となります。

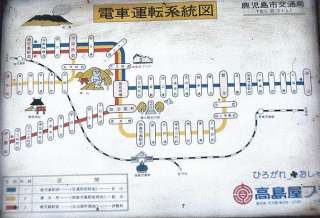

当時の『2系統』(今の“A系統”)は、今と同様、頻繁に運転されており、

平日7時~19時は“5~6分間隔”、

日祝の同時間帯で“6~7分間隔”となっていました。

なお、当時は今の『土曜ダイヤ』は存在しておらず、それも当然で、

『週休2日制』は昭和が50年代に入っても普及途上で、

「土曜」は「平日」であり、今の時代とは隔世の感があります。

一方、『3系統』(今の“B系統”)の「健軍町」発は昼間で

1時間に2~3本しかなく、今の1時間に5本程度とは大違いで、

ひょっとすると「交通局前」折り返しが結構あったのではなかったかと、

これを書きながら思っていますが確証はありません・・・。

※ただ折り返しがなければ、「上熊本駅前」~「辛島町」間は不便すぎる。

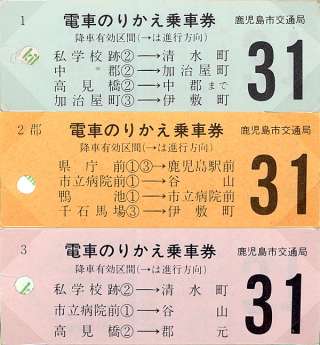

ところで運賃についても一言。当時は今の150円均一運賃ではなく、

整理券乗車による区間制運賃でした。運賃は『対キロ』となっており、

整理券の番号は“1~16”までとなっていました。

また、最低運賃が80円なのは分かっているのですが最高運賃がいくらなのかは

手元資料では不明です。

※平成19年の「全線150円均一運賃」実施直前の区間制運賃については、

HPで検索すれば出てくるのですが、流石にこのころの運賃は

捜しきれませんでした。