2011年05月13日 18時07分

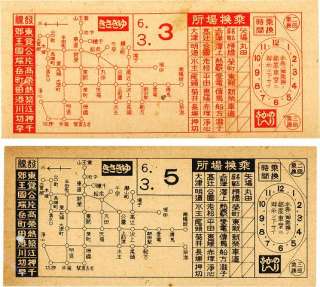

昭和16年の「乗換券」です。

この頃になると路線網が一気に拡大した感がありますが、

名古屋市が買収した路線も多く、市バスの路線(細い線)も

表示されていることから、市電~バスの乗り継ぎ制度があったと推察されます。

また券面の情報量が一気に増えたのに伴い、

様式はガラッと変わりほぼ全面が路線図となっています。

発行日は『7月3日』で間違いないのですが、以前あった年号は消えています。

また、これまでの「乗り換えた時間」表記から

「乗り換えの有効時間」表記へと、そもそもこの『乗換券』の

考え方も変わっています。

ただ、右端の上下にある「Ⅱ」「Ⅲ」から、3回『乗換』制度に

変更は無かったようです。

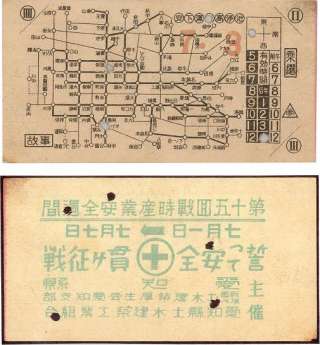

今回、『乗換券』の裏にある「広告」も1枚UPしました。

写真の最上段にある「第15回戦時産業安全週間」という文字が、

否(いや)が応でも時代を感じさせますが、こうした“啓発”だけではなく、

デパートや銀行、鉄道会社、薬、人材募集等々、広告主も広告内容も

多種多様で、本当に多岐に渡っており、いつの時代も

『目につく場所に広告あり』と感心してしまいました。

(参考までに、鹿児島市電の『乗換券』の裏面は、利用上の注意点が

書かれており、広告はありませんでした)

『交通広告』という「広告」のジャンルがありますが、

『乗換券』の利用はある意味、先進的だったのかも知れませんね。

ところでこの「乗換券」が何故『昭和16年』と特定出来るか

ということですが、路線図があまりにも小さいので、『話し』として

読んでもらいたいのですが、

●「東山公園」への延長開業…昭和12年2月27日

※今の地下鉄「東山線」の「覚王山」~「東山公園」間に該当。

●「内田橋」~「東築地(南陽館前)」廃止…昭和15年5月28日

※地下鉄「伝馬町駅」から南の方向に存在した。

●「新瑞橋」への延長開業…昭和16年5月16日

※地下鉄「桜通線」の「桜山」~「新瑞橋」間に該当。

●一方で、昭和16年12月30日開業の「西稲永」~「稲永新田」間が

路線図に無い。

※今の「あおなみ線/稲永駅」の近く。

ざっとこんなところが理由です。