2012年02月22日 18時18分

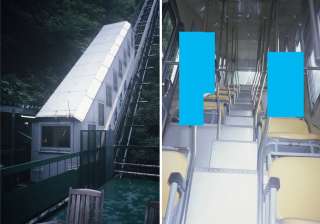

今回と言うか、毎度の運転体験でどれ位の距離を走るのかを定点観測(そんな大層なことではありませんね)してみました。これで全走行区間の50メートルです。

上段写真が出発点で、下段写真が終着点です。

ワイドレンズですので、相当な距離を走っているかのように見えますが、まあ「さほどでもない距離(『運転』を終えたと同時に上から目線ですね)」とは言ってよいでしょう。

すこし解説すると、この方向(上段写真⇒下段写真)で「運転体験」しており、手前(下段写真の位置)から、向こう(上段写真の位置)への移動は、“本職”の方が運転されています。何せ狭い車庫内での『運転体験』ゆえ、安全対策としてこれで国土交通省の許可を取っているとのことでした。このような形態のため、この『運転体験』で一番忙しいのは実は“本職”の方です。

例えば、私が運転台に着席したとすると、既にいつでも運転できるようにブレーキハンドル等がセットされています。で、下段写真の位置に「私が運転して到着」すると、直ぐに運転に必要なハンドル類は抜き取られ、“本職”さんが逆エンドに持っていき、電車を移動させ、出発の定位置に着くと、私の座っている運転台にハンドル類をセットします。

私はただ座っているだけで、かつ2回運転したのですが、“本職”さんは、参加者24名×運転体験回数の2回の計48往復も車内を行き来した事になります。この方にとっては「運転体験」の担当にならない限り、通常では絶対にありえないことだったでしょう。この場を借りて「お疲れさまでした」そして「ありがとうごさいました」と御礼を書かせて頂きます。

なにはともあれ運転体験はこうして終わりました。

ところで路面電車の車庫の留置線の長さは、全国どの路線でも豊橋鉄道同様、あまり長くはないと思っています。ここの「体験運転」の50メートルという距離は短いようですが、考えようによっては長いとも言えそうです。

また電車が車庫から出払い、入れ替えの無い昼間の時間を縫って「運転体験」が行われることになりますが、今後ともこうしたイベントが継続開催されるための条件として、鉄道事業者が安全に注力するだけではなく、参加者である私たち自身が、安全に留意する必要もあると感じました。