2012年02月02日 19時01分

いよいよケーブルカー巡りの最終段。平成15年12月4日の足取りです。まず向かったのは近鉄・信貴山鋼索線「西信貴ケーブル」。

名古屋を8:25のひかり301号で新大阪に向かい、新大阪~大阪~鶴橋とJRを乗り継ぎ、鶴橋10:08の近鉄で河内山本着10:24。河内山本発10:25の信貴山口行きに乗車し同着10:30。

はなから話しが脱線して恐縮ですが、名古屋から「のぞみ」ではなく「ひかり」に乗ったのは単に料金の差です。仕事の時に「のぞみ」に乗るか「ひかり」に乗るかの差は単に“時間の都合”ですが、プライベートは時間もさることながら費用も重要視しています。

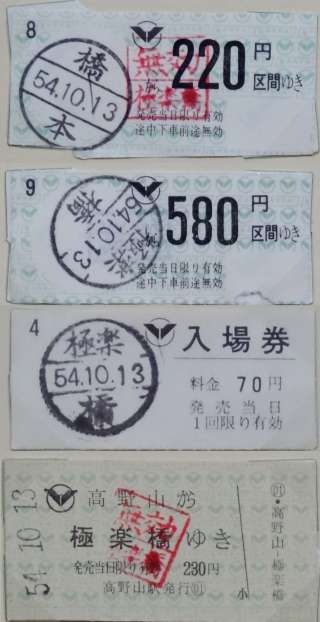

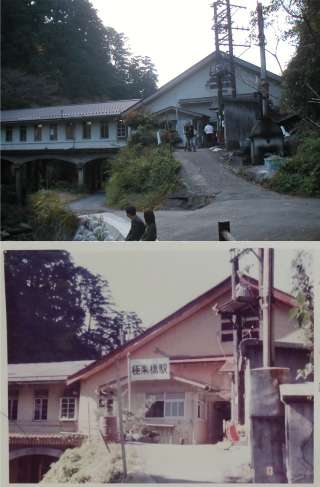

などと書きつつそろそろバレテいると思いますが、近鉄「信貴山口」駅の写真の日付が『03 12 14』ではなく、『79 10 13』です。

そうっ、この写真の撮影日は昭和54年10月13日。

実は『南海電気鉄道・鋼索線(2)(3)』で紹介したように、その日、南海高野線に完乗した私は、難波から近鉄に乗り、上本町で16:12発の電車に乗り換え、河内山本着16:32。同発16:41で信貴山口着16:46。折り返し同発16:49に乗車したので、この写真は僅か3分の間に撮影したものです。

昭和54年10月13日、近鉄信貴線に乗車した私は山本~布施~西大寺~平端と近鉄を乗り継ぎ、天理を目指しました。

つまりこの時、『西信貴ケーブル』に乗っていません。

ところで今回の文章は、近鉄の路線図が頭に入っている方には別段問題は無いのでしょうが、そうでない方には何処から何処を目指して移動しているかがさっぱり分からないでしょうね。