2012年01月23日 18時34分

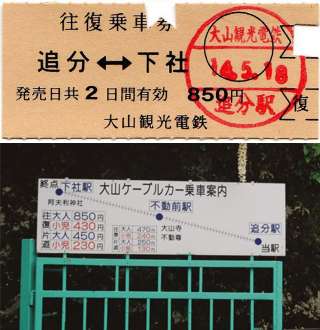

大山ケーブルカーの駅名が変わった証拠と言うか、大山観光鉄道の乗車券(少し薄めの硬券でした)と「追分駅」にあった『大山ケーブルカー乗車案内』看板です。この看板も駅名が変わっているので当然変わっていると思いますが、看板を見ると駅名の変更も「さもありなん」と思えるはずです。

まず途中駅の「不動前駅」ですがそこには『大山寺不動尊』の名があり、また「下社駅」には『阿夫利神社』の名があります。「不動前」も「下社」もその駅名の由来はその“通り”なのですが、今の方が私にとってもシックリくるのはひょっとしたら時代が流れることで、このケーブルカーに乗る目的が、参拝だけではなくハイキング(登山???)の方が多くなり、目的地をより明確にした証左かもしれません。

ところで乗車券は、『往復』ですので“往”と“復”でチャンとそれぞれパンチが入っているのですが、本来のパンチの位置は右側の上が“往”で、下が“復”(何とか“復”の文字が読めると思います)です。ところが“復”のパンチは乗車券の上側に入っています。

他社の場合、例えば「高尾登山鉄道」「御岳登山鉄道」の往復乗車券には『パンチの指定位置』はありませんでした。なお、ここ大山観光鉄道と同様に、麓側と山上側ではパンチの形が異なっています。

それにしても、3駅とは言え、1鉄道会社が一度に全駅の名前を変えた例は他にあったでしょうか?少なくとも私の記憶にはありません・・・。

“大山”から下山した私はこの後、11:22に神奈川中央交通バスに乗車、小田急に乗り継ぎ伊勢原駅発12:00~箱根登山・箱根湯本~箱根登山・強羅に着いたのは13:27でした。

この日、ここまで途切れなく公共交通機関に乗車しており、なおかつ車内での飲食が憚られるバス・電車ばかり。私はいつ昼食を???

(御岳登山鉄道補足)

私が乗車した時の車両は今は無く、平成20年に新しい車両に変わっています。NPO法人「名古屋レール・アーカイブス」のYさんから情報を頂きました。

またケーブルカーを調べていたら、御岳山ケーブルカーの軌間が1049ミリとなっていました。日本ではここだけというか世界的にこの軌間は他にもあるのでしょうか?

私の知識不足でしょうか?