2011年11月14日 18時04分

「長島ダム」駅には13:37頃到着。ここからいよいよ『アプト区間』です。

毎度の事ながら、機関車を連結するシーンには“興奮”します。

それは非「鉄」の方も同様のようで、何人かの方が列車から降り、

その様子をカメラに収めていました。

この駅の出発は13:42ですので、ある程度手際の良さが無ければ

列車の遅延に繋がりかねないわけですが、そんなことはあるはずもなく、

上段写真のように列車が到着するや否や待機していたED902が

擦り寄ってきて、あっという間に連結は終了しました。

連結作業は、DLの運転士さんと列車の車掌さんが行っており、

列車本数からすれば当たり前と言えば当たり前ですが、

やはり実際に自分の目で確かめることは重要ですね。

と言う間もなく、車掌さんから客車への戻りを促され、

そうこうしているうちに定刻の13:42となり、下段写真の如く

出発となりました。

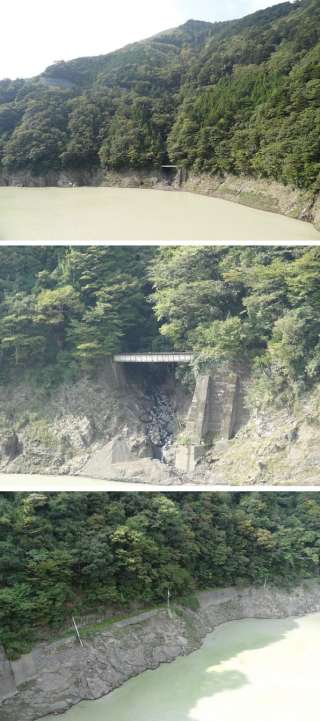

さてここからがこの井川線のメインイベントであるアプト区間です。

左手に雄大な長島ダムを眺めつつ(写真には写っていません)列車が

動き始めると、「立っていると勾配が実感できます」という

車内アナウンスが入りました。

実際には「座っていても十分、勾配が実感できます」となるわけですが、

車内の乗客の皆さんの歓声が聞こえたので、このアプト区間は、

“観光の目玉”として成り立っているように見受けられました。