2011年10月05日 18時44分

日本に大災害をもたらした台風12号ですが、

9月4日から三岐鉄道三岐線では、一部区間で今も不通のままとなっています。

※「保々」~「梅戸井」間が不通のためバス代行。

それ以外の「近鉄富田」~「保々」間及び「梅戸井」~「西藤原」間は

電車を運行中。

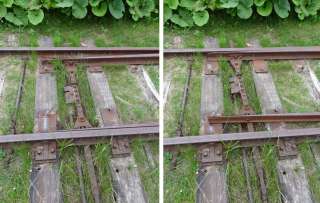

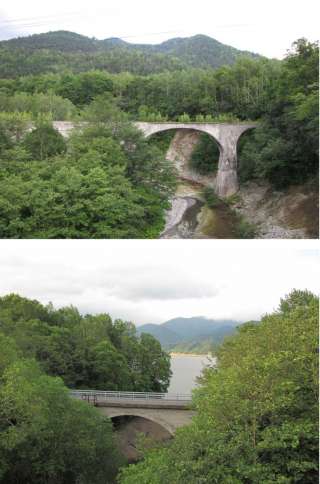

その原因が、「保々」~「北勢中央公園口」間にある『朝明川橋梁』の

損傷です。(写真参照)

こんなに名古屋から近い場所でもなかなか情報が入らないのですが、

私の知人Iさんが9月30日(金)に現地に出向き撮影した写真を送って

くれましたので、UPすることにしました。

ネットで検索すれば、線路の被災状況の分かり易い写真も出てきそうですが、

この日は復旧工事の関係で、これ以上近づくことは邪魔に

なってはいけないので遠慮したそうです。

まずじっくり見れば分かるのが、真ん中に見える橋脚が奥の方に

傾いていること。そしてその橋脚部分で橋桁が凹み、端桁そのものが

少しVの字に見えると思います。

実際には、線路がこの部分で大きく蛇行しているそうで、

その復旧には素人目にも相当な時間が掛かりそうだったそうです。

参考までに三岐鉄道のHPでは、「11月中には列車運行を

再開する見通し」と出ていますが、一日も早い復旧を望むばかりです。

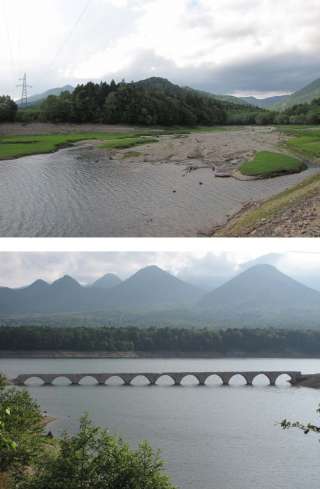

因みに貨物輸送もストップしているため、三重県四日市市にある

国の重要文化財「末広橋梁」を渡る列車も今はないようです。