2011年09月26日 18時04分

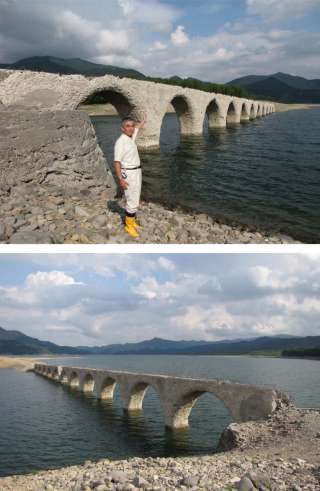

先回までの場所から車で少し奥に入り込み、そこから数分歩いた場所にある

「絶景撮影ポイント」に到着しました。

私がここを訪れた7月13日の水量は、ガイドさんの話しだと

例年より少ないそうで、今年は東日本大震災の影響からか、

水力発電を行っているのではないかと推察されていました。

(ということは、例年ならもっと橋が水没している?)

実際に撮影した感想としては、橋とダム湖の反対側の堰堤との間の

湖面の幅が少し狭いと思っていますが、もう少し時間をかけて場所を探れば

私好みの場所が見つかったのかもしれません。

まあ私一人の撮影行であれば、特に列車の様にシャッターを

押す時間が決まっている訳でもなく、しかも相手は動くわけではないので、

日の差し加減や雲の位置とかの拘りさえ私が持たなければ、

自分の足で高度を調整しながら撮影ポイントを探すのでしょうが、

ツアーと言うこともあり取りあえず『証拠写真』を撮影しました。

※実は、先回の場所もそうですが、撮影だけではなく

その場の雰囲気を楽しむ時間がそこそこあるツアーです。

以上は結果論として、自分が少々納得していないことに対しての言い訳です。

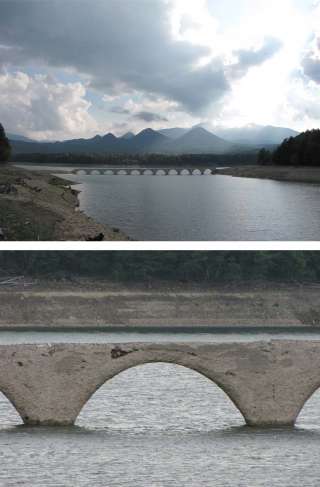

下段写真は、11あるアーチの一つを真正面から捉えてみました。

私はこの写真に湖面を揺らす風の流れを感じています。

皆さんは如何でしょうか?