2011年09月20日 0時00分

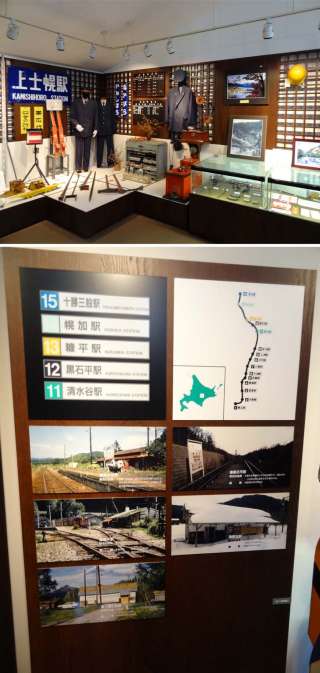

この「上士幌町鉄道資料館」、規模は小さいものの、士幌線の歴史が

よく分かるように工夫された展示になっています。

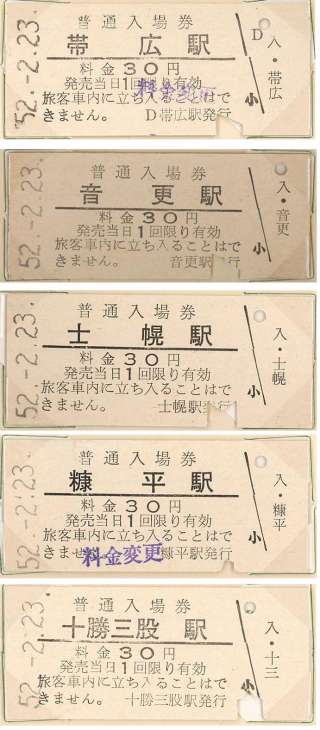

上段写真では「上士幌駅」の駅名標が輝いていますが、

画面中央にある駅の出札口でみかけた硬券乗車券を入れていた乗車券箱に

心惹かれました。

鉄道ピクトリアルの2011年10月号「特集:去り行く風景」にも

その姿がありましたが、実はこうした“道具”が現役時代の写真を

私は持っていません。

まだまだ現役で使っている鉄道会社も多くありますが、

こうしてここで改めて見て、やはり既に『郷愁』の世界の出来事に

なっていると実感しました。

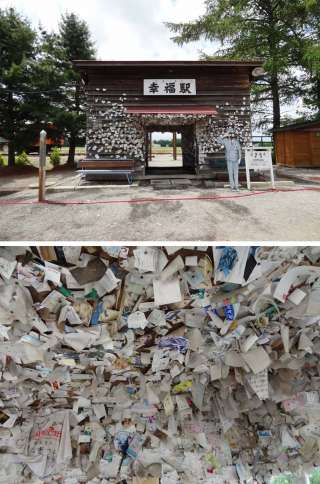

下段写真は、士幌線が現役時代の「駅」の写真で、

『懐かしい光景』というより、何か不思議な遠い世界のように見えました。

この他、「第三音更川橋梁」(国登録有形文化財)の建設中の写真が

展示されているなど、興味深い内容が多く、当初はささっと10分くらいで

回るつもりが結局30分近くかけてじっくり見てしまいました。

ところで帯広からここ上士幌町糠平まで、公共の交通機関(路線バス)で

来るには、旧士幌線並みの本数ではありますが、バスの所要時間は

1時間40分強で、旧士幌線の所要時間と大差が無いのが少々悲しいです。

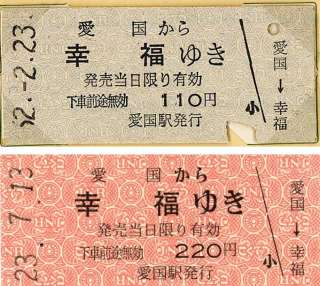

※昭和52年2月当時の帯広~糠平間の最速列車の所要時間は1時間19分。

時間のかかる列車はバス並みもあったと当時の時刻表から推測されます。

※帯広~旭川間の都市間バスなら同区間は1時間10分ほどで到着しますが

帯広からのバスで下車することは来ません。参考までに。

私は今回、レンタカーで回りましたが、時間効率と立ち寄り場所を考えれば

止むを得ない選択でした。