2011年08月19日 8時09分

都電6068号とともに展示されている函館市電の「ササラ電車」

(排雪4号車)です。

今シリーズ(2)でUPした旧東京市電「ヨヘロ1形」を改造したもので、

今回、この『東京の交通100年博』のために里帰りしたものです。

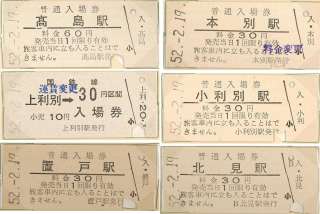

函館市企業局交通部のHPによれば、函館市がこの「ヨヘロ1形」を

購入したのは昭和9年で、昭和12年に『排雪車』として改造され、

冬の降雪時に市民の足を守るために活躍しています。

とはいうものの、近年は自動車による除雪作業が主のため、出動する機会は

減っているそうで、こうして間近に見る機会はあまり無いそうです。

で、私もササラ電車の「ササラ」と呼ばれる“ブラシ”を見るのは初めてで、

とても興味深いものでした。

(車内のモーター等も見ることができ、とても珍しいだけにこちらも

堪能しました)

それにしても「箱館ハイカラ號」でさえも誕生から100年以上

経っていますが、それよりも更に10年以上は古いであろうとされている電車が

“現役”というのは驚くばかりですが、それを又、こうして

「東京の交通の歴史」を知る機会に見ることが出来るのはとても幸せなことと

思いました。

ところでこの「排雪4号車」の台車の形式はブリル21E-1で、

「箱館ハイカラ號」(このブログでは2010年11月8日~UP)と同じ。

その他にも私は何か見落としている『見所』がありそうな気がしています。

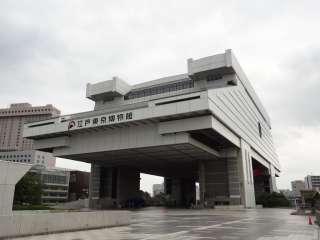

9月10日(土)までの『東京の交通100年博』、

もしも東京に行く機会があればお勧めします。