2011年08月04日 8時07分

「練習運転」と3回目の「運転体験」の計4回の運転を体験し、

5回目の運転を申し込むと、それまでの走行距離350メートルが

450メートルと長くなります。

それゆえ私は「運転体験」の第4回目を申し込みました。

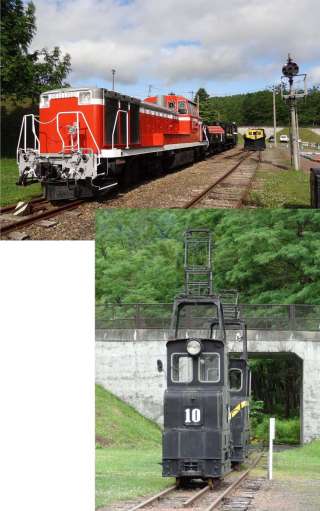

写真は、その伸びた100メートル区間の景色を助士席側で撮影したもので、

上段写真は、入って直ぐの場所で下段写真は終点間近の場所です。

というより、誰がどう見ても終点です。

当初の350メートルは、今シリーズ(4)の上段写真から出発し、

(4)下段写真の場所を通り抜け、(1)の上段写真で「S-304号」が

止まっている少し先の右側にある機関庫の直ぐ左側が終点です。

※(1)で「S-304号」が止まっている線路が

「SL列車&機関士体験」時の“本線”です。

今回の写真の話しに戻しますが、『450メートル』コース専用区間に入ると、

直ぐに上段写真の右側に向かう(小樽方面)を分岐し、それから更に

奥に向かいます。

今回の写真を撮影した場所は、10~11パーミルの上りで、

加減弁の微妙な調整が要求されます。短い区間(100メートル)とはいえ

折角の北海道らしい風景の中を走るのですが、『心のゆとり』など

あるはずもなく、まずは運転に専心していました。

(参考)三笠鉄道村の「SL列車」は、この写真の場所まで運転されます。