2011年07月30日 9時01分

ここ三笠鉄道記念館の展示車両で“特徴”と私が思ったのが

雪かき車・除雪車の充実ぶりです。

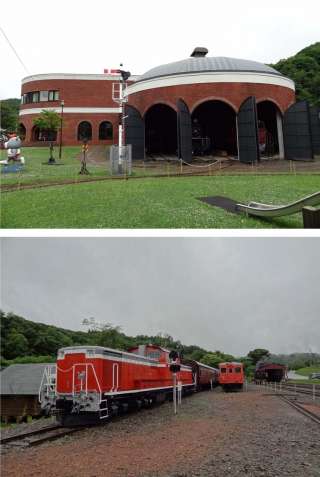

上段写真が「DD141」で下段写真は「ジョルダン キ756」ですが、

これ以外にも「ラッセル キ274」「DD1517」

「ロータリー式モーターカー」「排雪モーターカー」が揃っており、

様々な「雪かき車・除雪車」を計6両も堪能できる場所は多分、

他には小樽市総合博物館くらいでしょうが、私は小樽の展示車両を

見ていないので、そのバリエーションまでは分かりません。

ということで、ここに来てこの並びを見た時は、少々感動しました。

何せ名古屋にいては、出動している「雪かき車・除雪車」を見ることはなく、

冬場にどこかに出かけるにしても、やはりその姿を見かける機会は少なく、

特に下段写真の「キ756」という“ジョルダン車”は私の記憶の中には

現存していませんでした。勿論、雑誌等の写真で見かけたことはありますが、

それもいつ見たことやら・・・。

(私の今回の用語の使い方)

●「雪かき車」…自走せず、機関車がないと動けない車両

●「除雪車」…自走して除雪する除雪用ディーゼル機関車