2010年12月25日 18時44分

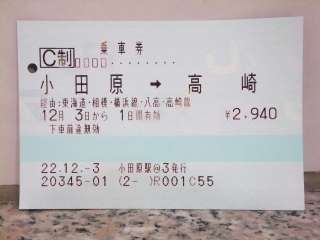

平成22年12月4日、やってきました群馬県安中市の

「碓氷峠鉄道文化むら」。

※写真は、12月5日に撮影したものです。

若桜鉄道のSL『C12 167』、

明知鉄道の『アケチ14号』、

豊橋鉄道東田本線の『3503』と

すっかり「運転」にはまってしまった私も

いよいよ「運転鉄」の“本丸”とも言える

ここの「EF63」に挑戦する日が来ました。

この日は学科講習と実技講習を行い、

本格的な運転体験は翌日以降と言うのは

十分承知はしていたものの、

入り口を通り、碓氷第3橋梁(メガネ橋)を模した

この橋を潜る頃にはもう胸の高鳴りを抑えることが

出来ませんでした。

※決して誇大な表現ではありません。本心です。

集まったのは受講料金3万円也を支払った精鋭10名。

その中に2月26日、このブログの記念すべき

初回に書いた『冬のSLと石炭のマチ・釧路』というツアーに

参加していた方もいらっしゃり、

この“業界”の狭さにまずは驚かされました。

(ツアーの日程…2月19日(金)~21日(日))。