2010年08月19日 9時08分

午後3時43分(水谷を出て1時間強)、

桑谷連絡所と中小屋連絡所のほぼ中間にある

天鳥(てどり)オーバーハングです。

※日本でここだけ???

文化庁の「登録記念物」のページにも

このオーバーハングの写真が使われています。

残念ながらこのオーバーハングはこの時、

すでに使われておらず、通ることは出来ませんでした。

※新トンネルの開通による。

“スリリング”という言葉では表現できないこの景観、

通ってみたいと思うのはきっと私だけではないはず。

但し、大雨の日とか、その直後はちょっと怖い。

ところでオーバーハングって、“トンネル”の一種ですか?

線路を3分の2も覆っているのですが…。

ご存知の方、教えてください。

●(参考)全連絡所名

①水谷連絡所

②樺平連絡所

③鬼ヶ城連絡所

④桑谷連絡所

⑤中小屋連絡所

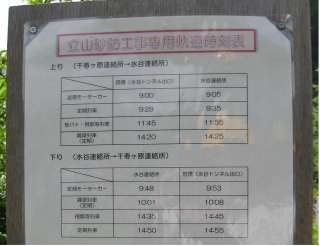

⑥千寿ヶ原連絡所