2010年03月11日 20時09分

前に同じく、昭和46年1月15日の撮影。

関西本線加太~柘植間。

成人の日がまだ1月15日に固定されていた

時代の話です。

蒸気の終焉がもう目の前に近づいていた頃ですが

あまり人(撮り鉄さん)とも合わず、

友人と静かに撮影をしていたことを

覚えています。

当時、撮影で出かけた時の最大の課題は

食料・飲料の調達です。

自動販売機にお茶がまだ無い時代で、

当然ペットボトルは無く

水筒を持ち歩いていたと

記憶しています。

前に同じく、昭和46年1月15日の撮影。

関西本線加太~柘植間。

成人の日がまだ1月15日に固定されていた

時代の話です。

蒸気の終焉がもう目の前に近づいていた頃ですが

あまり人(撮り鉄さん)とも合わず、

友人と静かに撮影をしていたことを

覚えています。

当時、撮影で出かけた時の最大の課題は

食料・飲料の調達です。

自動販売機にお茶がまだ無い時代で、

当然ペットボトルは無く

水筒を持ち歩いていたと

記憶しています。

昭和46年1月15日の撮影。

関西本線、加太~柘植間。

D51693の雄姿です。

この頃は、貨物列車も多く、

撮影の待ち時間が手持ち無沙汰ということは

あまりありませんでしたが、

車で移動ということはあり得ない時で

それが一番、大変だった記憶があります。

以前撮影したフィルムのデジタイズを

やっと始めました。

最初は、中京テレビのエリアならここ。

関西本線の撮影名所だった

加太~中在家(信号所)間の大築堤です。

今ならお立ち台と呼ぶにふさわしい場所です。

D51重連の貨物はとても魅力的でした。

昭和46年1月15日の撮影です。

携帯でこのブログをご覧の方は

肝心のSLが小さくてすいません。

お許しください。

実はとても身近な台湾ですが

そんな方にお勧めの一冊。

「台湾鉄路と日本人」(交通新聞社新書)

片倉佳史さんという台湾在住の方が著者で、

「台湾鉄道の旅 完全ガイド」(共著)なども

以前出されています。

ところでこの本は

台湾でもこれほど詳しい「台湾鉄道史」は

出版されていないのでは思えるほどで、

一方で台湾の鉄路に興味がない方でも

十分に楽しめる内容になっています。

※鉄道史は私にとって興味のある分野で

一気に読みました。

因みに片倉さんのHP「台湾特捜百貨店」

(http://katakura.net/)は台湾情報てんこ盛りで

「鉄」でない方のための情報源にもなっています。

●片倉さんと私は釧路の居酒屋で知り合い、

台湾「鉄」話しで盛り上がりました。

バリバリの「音鉄」です。

「鉄」の輪が広がるのは楽しいです。

日本の鉄道を乗りつくした身としては

次に海外にチャレンジということで

まずは「台湾」完乗を目指しています。

※国内でどこかに出かけるより

台湾へいくほうが安上がりということもあります。

また、漢字の国というメリットもあります。

写真はCK124、日本で言うC12で、

2008年8月24日に

台湾中部の集集線「集集」駅で

撮影したものです。

このCK124は主に「集集線」で活躍した機関車で、

現役引退後は静態保存されていたものが修復され、

イベント列車として運転されています。

実は、西部幹線から集集線に乗り換える二水駅で、

その日にイベント列車が走ることを知り

※漢字の国なので、何となく雰囲気で分かった。

全席指定のため、早速「筆談」で予約をし、

帰路の「車埕」⇒「集集」駅間がギリギリで取れ

乗車できました。

もともとCK124が走っていた線で

これに乗れたのはものすごくラッキーでした。

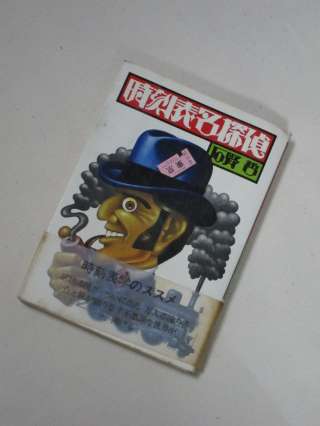

この本を知っている方は

私くらいの年代でも、

かなりの「通」の方でしょう。

「時刻表名探偵」(著者:石野哲)

昭和54年3月10日初版発行

日本交通公社から出版されたもので

石野さんは、当時、日本交通公社の時刻表編集部という

我々からみれば、垂涎の的のところに勤務されており

この本の中で、今でいう「乗り鉄」について書かれています。

※当時は「完乗」「乗りつぶし」「全線走破」とか

言っていたかと思いますが…。

いわば「乗り鉄」の存在が

『まさに白日の下(もと)に晒(さら)された」

わけです。

この本をきっかけに私は

「全部乗る」「新線開通はフォローする」と

固く心に誓い、未だに続いているわけです。

実は宮脇俊三氏のかの有名な「時刻表2万キロ」の

出版の方が早く、世間的にはこちらが

全線完乗の『本家』と言えるのでしょうが

『マニアック』度は「時刻表名探偵」の方がはるかに高く、

私の人生を変えた一冊と言えます。

(家族のつぶやき)

きっと「そんなことで人生を変えるな!」でしょうか。

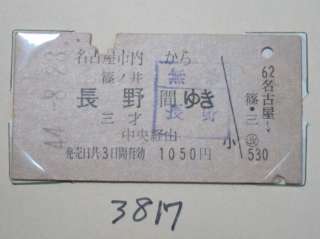

すべては1枚の切符から。

昭和44年8月28日の日付の

名古屋市内から長野までの切符。

名古屋発23:55の815レ、

「きそ8号」に乗車しました。

当時、夜行の「きそ」は客車でした。

当然ですが、ボックスシートの自由席。

高校1年生の夏休みでした。

この列車から私の乗車記録が残っています。

というか、この列車から乗った記録を

残し始めました。

国鉄全線に乗ろうなどとは当時、露とも思わず

本格的に乗ろうと思ったのは大学4年生。

国鉄2万キロキャンペーンが始まる前で、

「乗り鉄」という言葉などあるはずもなく、

今思えば、どちらかと言えば、「さすらいの旅」を

気取った“鼻もちならない”タイプだったのでは…。

因みにこれ以前にも乗った線区はあったのですが

記録が残っていないため、カウントはしていません。

思い出という記録は取ってありますが…。

昨日の名古屋市電「1814」の保存を考えていて

思い出したのですが

釧路市内の釧路製作所という会社に

SL8722号が保存されています。

これは経済産業省の「近代化産業遺産」に認定されている

明治45年に製造された蒸気機関車で、

元々は本線急行用の機関車です。

昭和32年に炭鉱鉄道である「雄別鉄道」に移り、

昭和45年まで働いていました。

この『炭鉱鉄道で活躍』が産業遺産となった訳ですが

こんな幸せな車両は少数派というのが実感です。

まして蒸気機関車以外の“市民の足”が

産業遺産となるのは難しそうですね。

(参考)

8722号は地元の有志の力で、ピカピカに磨かれており

釧路に行ったついでに寄り道する価値は十分です。

道路からも見ることが出来ますが、

釧路製作所の皆さんはとても親切ですので

必ず一言かけて敷地に入り

その雄姿を堪能してください。

なお、釧路製作所さんでは8722号グッズも販売しており

こちらもお勧めです。

●私は、グラスとポストカードを購入しました。

豊橋の「おでんしゃ」のまとめです。

車内のこの賑々しい飾りつけは

「ベタ」ですが、私・個人的には

笑っちゃうほどはまってしまいました。

3月5日のこのブログ「今日のテレビ」への

書き込みで、

『京阪電車が豊橋のノウハウをベースに…』とありましたが、

「確かに!」と思った次第です。

『鉄道会社の「生き残り」を賭けてイベントへに挑戦!』

というのは簡単ですが、

こういう地道な活動を通じて

地元に親しまれ、愛され、

いつまでも市民の足と活躍してほしいですね。

日本路面電車同好会名古屋支部の皆さん、

本当にお世話になりました。

来年は、通常運行にも乗ってみようと思っています。

愛知県豊田市の豊田市交通公園に

名古屋市電の『1814』が保存されているのを

ご存知でしょうか?

※この市電以外にも『D51849』あり。

今日、この『1814』を見に行ったのですが、

その理由は、「中部産業遺産研究会」の方から

この1814が風前の灯と聞いたからです。

実は、この公園が今月限りで閉園。

SLは次の展示先が決まっているのですが

1814は行先が無いのです。

年齢的にこの電車の現役時代を知る者としては

1800系が時代の最先端を行く、

走行音の静かな「無音電車」の先駆けと

記憶しています。

また、私の地元ではこの無音電車の運行は無く

「栄」に出かけると、走り回る無音電車たちを

まぶしく見ていました。

その無音電車の唯一の生き残りがこの『1814』で

保存状態も極めて良いだけに

このまま本当に“廃車”になってしまうのは

いかにも惜しいと思うのですが…。

中部の産業遺産として

どこかで引き受けてくれる方(団体)は

無いのでしょうか。